3.3.6 Wetterphänomene

en

Weather phenomena

fr

Phénomènes météorologiques

Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Auswirkungen des Klimawandels Wetterphänomene |

Impacts of Climate Change Weather Phenomena |

Impacts du changement climatique Phénomènes météorologiques |

- Verzeichnis │ Welt-Info │ Allgemein │ Text

| Wetterphänomene: Verzeichnis | |

| Wetterlagen, Temperaturen etc. | Welt‑Info: Wetter |

| Extremwetter | Welt‑Info: Extremwetter Welt‑Info: Dürren |

| Stürme | Welt-Info: Stürme |

⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire

|

|

⇧ Welt-Info

|

|

Wetter / Weather / Temps (météorologie) | |||

|

meteo.plus (tempsvrai.com) |

de

Sitemap

en

Sitemap Wetter Weltwetter Klima Sonne Geo |

|||

|

Arizona State University World Weather & Climate Extremes Archive |

World Meteorological Organization's World Weather & Climate Extremes Archive | |||

| Wikipedia |

|

|||

| Vademecum |

▶Wetterphänomene

▶Wetterlagen / / Wetterrückblick ▶Klima-Auswirkungen / Wetterphänomene: Temperaturen ▶Welt-Info |

|||

| Siehe auch: | ▶Extremwetter |

⇧ de Allgemein en General fr Générale

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Auswirkungen des Klimawandels Biosphäre der Erde Auswirkungen auf die Lebewelt |

Impacts of Climate Change Biosphere Impacts on the World of Life |

Conséquences du changement climatique Biosphère Impacts sur la vie terrestre |

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Auswirkungen des Klimawandels Bioplanet Pflanzenwachtstum, Sauerstoffproduktion, Ernährung, Grüne Erde |

Impacts of Climate Change Bioplanet Plant growth, Oxygen production, Nutrition, Green Earth |

Conséquences du changement climatique Bioplanet Croissance végétale, Nutrition, Production d'oxygène, Terre verte |

⇧ de Text en Text fr Texte

⇧

1 Wetterlagen / Wetterrückblick

en Weather Conditions / Weather Review

fr Conditions météorologiques / revue météo

Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:

▶Wetterlagen / / Wetterrückblick

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Wetterphänomene Wetterlagen |

Weather Phenomena Weather Condition |

Phénomènes météorologique Conditions météorologiques |

⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire

- 2019

- de Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: "Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"

- de

Der Januar kennt keine Klimaerwärmung:

Der Hochwintermonat wird seit über 30 Jahren wieder kälter - de

Kälte in den USA: Das muss wohl der Klimawandel sein, oder?

en The science behind the polar vortex - de Heftige Tornados sind in den USA während der letzten 70 Jahre seltener geworden

- de Globale Temperaturentwicklung seit 2015

- de

Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79

Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79

Es ist ein Schneesturm der Geschichte schreibt. - 2018

- de Ein Sommermärchen Die Omega Lage

- de Sommerhitze 2018

- de

Der Klimaschwindel - Freispruch für

CO2-Propheten im Kampf um den

Klimathron

Dr. Wolfgang Thüne, Königswinter, 26.-27. Mai 2018

⇧ Welt-Info

|

|

Wetter / Weather / Temps (météorologie) | |||

|

meteo.plus (tempsvrai.com) |

de

Sitemap

en

Sitemap Wetter Weltwetter Klima Sonne Geo |

|||

|

Arizona State University World Weather & Climate Extremes Archive |

World Meteorological Organization's World Weather & Climate Extremes Archive | |||

| Wikipedia |

|

|||

| Vademecum |

▶Wetterphänomene

▶Wetterlagen / / Wetterrückblick ▶Klima-Auswirkungen / Wetterphänomene: Temperaturen ▶Welt-Info |

|||

| Siehe auch: | ▶Extremwetter |

⇧ de Allgemein en General fr Générale

Aus dem Vademecum

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Neue Kälteperiode Meldungen |

New Cold Period News |

Nouvelle periode froide Actualités |

Da irrten sich auch berühmte Professoren

| James (Jim) E. Hansen |

Dr., Former Head of NASA Goddard Institute for Space Studies

in New York City

He also serves as Al Gore's science advisor

▶James (Jim) E. Hansen: Who is who (Aktivisten der anthropogenen Globalen Erwärmung) ▶Ausschluss und Maulkorb für Kritiker (Das renommierte amerikanische Museum für nationale Geschichte (AMNH) in New York Opfer des Klimakriegs) |

| Reto Knutti |

Professor, Dr., Institut für Atmosphäre und Klima, ETH Zürich

Er erforscht den Einfluss des Menschen auf das Klimasystem.

Er ist Hauptautor des Berichts des Uno-Klimarats IPCC, der

2013 erschien.

▶Reto Knutti: Who is who (Anthropogene Globale Erwärmung) ▶Reto Knutti: Wikipedia (Profiteure) |

Kontroverse

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Klima: Wandel Kontroverse über die Ursachen des Klimawandels |

Climate: Change Controversy over the causes of the climate change |

Climat: Changement Controverse sur les causes du changement climatique |

| Anthropogenic Global Warming versus Natürliche Ursachen des Klimawandels | ||

Weitere Storiess

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Diskussionen Klimastreit |

Discussions Climate discussions |

Discussions Discussions sur le réchauffement climatique |

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Klima: Politik Wahn |

Climate: Politics Délire |

Climat: Politique Cycle climatiques |

⇧ de Text en Text fr Texte

⇧ 2019

↑ Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: "Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"

-

Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)

2019-05-13 de Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: "Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"Am 26. April 2019 erschien auf Meedia.de ein ausgezeichnetes Interview mit Jörg Kachelmann:

Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien:

"Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"

MEEDIA: Wenn man Medien wie Bild, FAZ und "Tagesschau" diese Woche verfolgt hat, steht uns ein weiterer Dürre-Sommer wie im vergangenen Jahr bevor ... müssen wir jetzt alle Angst haben?

KACHELMANN: Nein, alle diese Meldungen sind frei erfunden.

MEEDIA: Die genannten Medien berufen sich auf den Deutschen Wetterdienst - ist der denn nicht seriös?

KACHELMANN: Das ist eine Lüge. Der Deutsche Wetterdienst hat nie behauptet, dass es einen Dürresommer gäbe.

Er schrieb nur, dass es einen geben könnte, wenn es nicht regnet, was nicht weiter überrascht.

Daraus hat dpa dann einfach mal zugedichtet, dass der DWD vor einem Dürresommer warne.

Das wurde dann kurz darauf korrigiert, aber die unbändige Lust der deutschen Medien an klickbarem Horror lässt sich durch eine solche Korrektur nicht mehr aufhalten.

-

MEEDIA

2019-04-26 de Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: "Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"Wer am gestrigen Mittwoch die Hauptausgabe der "Tagesschau" sah oder heute die Bild-Zeitung sieht, könnte wettermäßig in Panik geraten.

"Wetterdienst warnt vor Dürresommer", meldete die ARD-Nachrichtensendung.

Die Bild übergeigte komplett mit der Schlagzeile:

"Meteorologen sicher! Sahara-Sommer mit Mega-Dürre droht.U.a. auch Greenpeace verbreitete das apokalyptische Szenario.

Alles frei erfunden, sagt der Wetterexperte Jörg Kachelmann im MEEDIA-Interview.

↑ Der Januar kennt keine Klimaerwärmung: Der Hochwintermonat wird seit über 30 Jahren wieder kälter

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

Stefan Kämpfe, Josef Kowatsch

2019-02-06 de Der Januar kennt keine Klimaerwärmung: Der Hochwintermonat wird seit über 30 Jahren wieder kälterDer Januar 2019 überraschte uns bisweilen mit klirrender Kälte und einem Wintereinbruch mitten im Winter, Realitäten, die es angesichts des Glaubens-modells "Klimaerwärmungskatastrophe" eigentlich nicht mehr geben sollte.

↑

Kälte in den USA: Das muss wohl der Klimawandel sein, oder?

en

The science behind the polar vortex

-

Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)

2019-02-03 de Kälte in den USA: Das muss wohl der Klimawandel sein, oder?"Klimakommunikatoren" haben immer die gleiche "passende" Deutung für jedes Wetterereignis: Das ist der Klimawandel!

Ein warmer, vor allem trockener Sommer hierzulande: Klimawandel!

Wir berichteten unlängst darüber.

Nun also ein Kaltluftausbruch aus der Arktis bis weit südlich hinunter in die USA, auch das ist Klimawandel.

Hier zitiert ein TV- Sender unter vielen Medien aus einer Agenturmeldung von DPA.

Professor Stefan Rahmstorf (SR) erklärt.

Wer könnte es besser?Wir wollen prüfen, was dran ist.

Zunächst schauen wir bei der NOAA, die es vielleicht am besten wissen sollte.

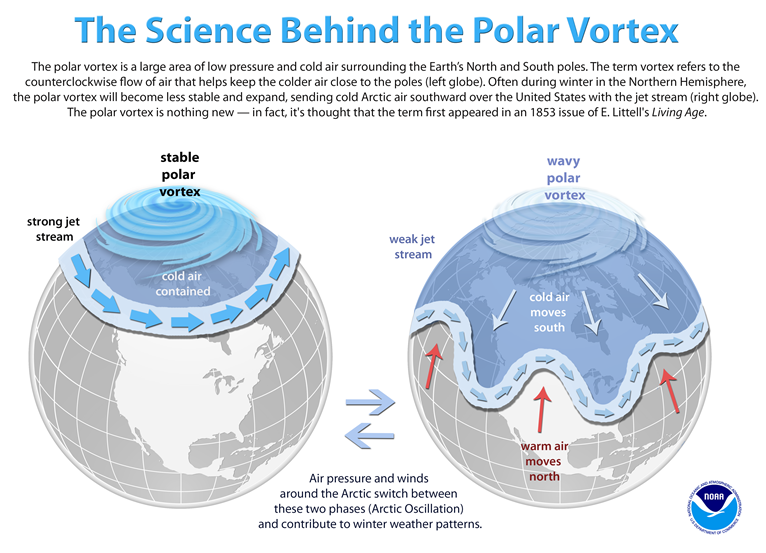

Der Polarwirbel schwächelt im Winter oft, der Begriff "Vortex" dafür wird in den USA schon seit 1853 gebraucht.

SR behauptet nun: Das passiert immer öfter:

"... dies sei nach einer Datenauswertung des PIK aber in den vergangenen Jahrzehnten um ein Mehrfaches häufiger geworden."

...

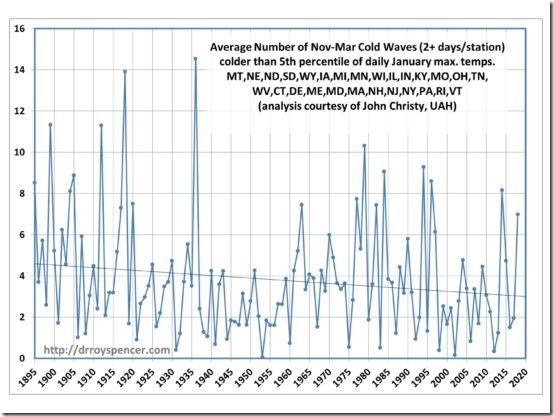

Wir wollen das prüfen und stoßen auf eine Statistik von Roy Spencer und John Christy von der Universität Huntsville in Alabama:

Keine Zunahme, auch keine signifikante Abnahme, der lineare Trend ist eher Ausdruck einer Zufälligkeit.

Wir finden keine Bestätigung für die "Datenauswertung des PIK".

Jörg Kachelmann ist kräftig genervt von dem Blödsinn.

Wir auch.

Und wir fragen uns: Warum wird so viel unbewiesener und umstrittener Stoff zur Erklärung auch jedes aktuellen Ereignisses in die Welt gesetzt?

Sind echte Argumente (es wird global wärmer mit einer Rate von ca. 0,125 °C/Dekade seit 1950 (nach der Reihe von Cowtan&Way) zu schwach?

Ist der Klimawandel etwas, wofür es eines hohen Werbe-Etats bedarf, um ihn zu verkaufen?

Dann allerdings entpuppen sich diese PR-Aktionen als Rohrkrepierer:

Jede zu oft laufende Werbung nervt den Konsumenten nur noch.

Der Hintergrund ist nicht Wissenschaft, wie der Konsument glauben soll. Statdessen spielen wohl politische Ambitionen die Hauptrolle.

Wahrhaft dünnes Eis!

-

NOAA

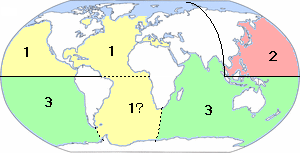

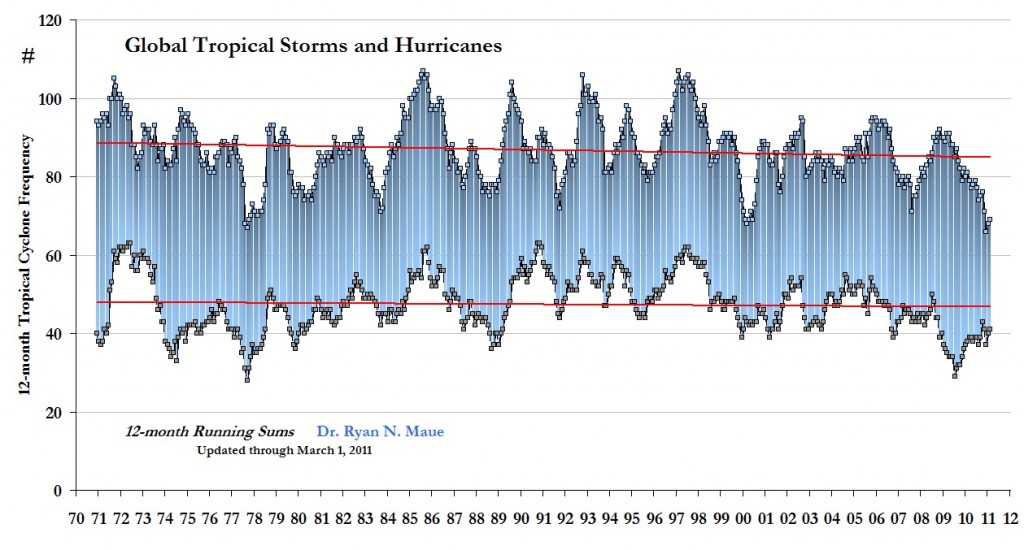

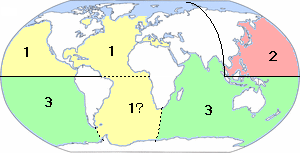

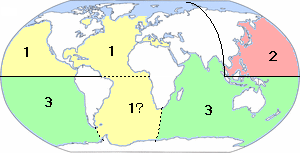

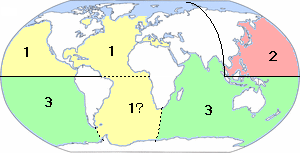

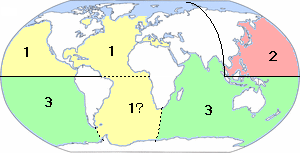

2018-02-03 de The science behind the polar vortexThe polar vortex is a large area of low pressure and cold air surrounding the Earth's North and South poles.

The term vortex refers to the counter-clockwise flow of air that helps keep the colder air close to the poles (left globe).

Often during winter in the Northern Hemisphere, the polar vortex will become less stable and expand, sending cold Arctic air southward over the United States with the jet stream (right globe).

The polar vortex is nothing new - in fact, it's thought that the term first appeared in an 1853 issue of E. Littell's Living Age.

↑ Heftige Tornados sind in den USA während der letzten 70 Jahre seltener geworden

-

Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)

2019-01-23 de Heftige Tornados sind in den USA während der letzten 70 Jahre seltener geworden

Entwicklung starker Tornados in den USA seit 1950

Entwicklung starker Tornados in den USA seit 1950

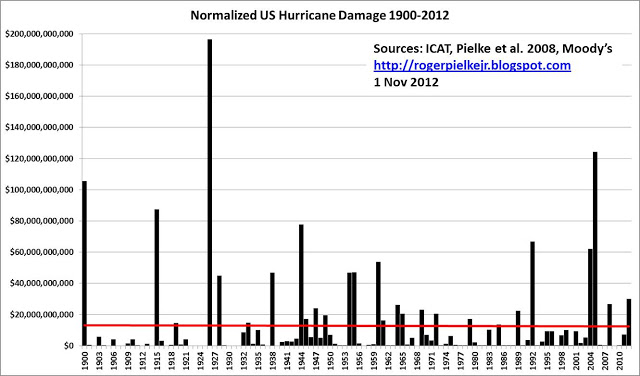

Die Weltwirtschaftsleistung steigt und steigt.

Das kann man schön am Wachstum der globalen Summe des Bruttoinlandsprodukts sehen.

Insofern wundert es auch nicht, dass Schäden durch Naturkatastrophen ebenfalls stetig ansteigen.

Denn wenn es mehr Werte gibt, die zerstört werden können, dann steigt die Schadenssumme selbst dann an, wenn die Anzahl und Stärke der Naturkatastrophen konstant bliebe.

Dieser Aspekt wird gerne verschwiegen, wenn MunichRe und andere Unternehmen statistische Schadenszahlen verbreiten.

Eine neue Studie von Roger Pielke hat genau diesen Effekt dokumentieren können.

In den letzten 25 Jahren sind die Schäden stark angestiegen, jedoch über das BIP normiert, ist ein Rückgang zu verzeichnen

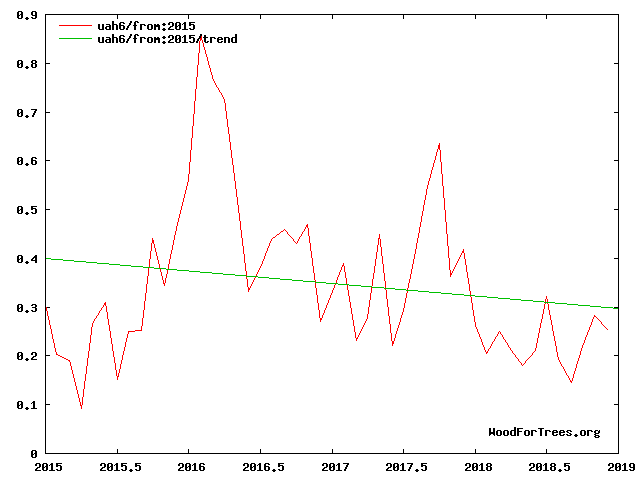

↑ Globale Temperaturentwicklung seit 2015

-

Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)

2019-01-22 de Globale Temperaturentwicklung seit 2015

Globale Temperaturentwicklung seit 2015

Globale Temperaturentwicklung seit 2015

(rote Kurve, UAH-Satellitendaten),

mit linearem Trend (grüne Linie).

↑

Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79

Es ist ein Schneesturm der Geschichte schreibt.

-

2019-01-02 de

Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79

Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79

» Es ist ein Winter-Sturm, der aus dem Nichts zu kommen scheint.

Zum Jahreswechsel 1978/79.

Eine Schneehölle, die acht Meter Schneewehen auftürmt, die Wellenkämme gefrieren lässt, die Menschen und Autos verschluckt und ungeahnte Kräfte freisetzt.

In Mitteleuropa gefriert das normale Leben bei zwanzig Grad unter Null.

Sechs Tage in Eis und Schnee.

Es ist ein Schneesturm der Geschichte schreibt.

Die neue Dokumentation des MDR erzählt die Ereignisse der sechs Katastrophentage zum Jahreswechsel 1978/79 in der DDR und in der Bundesrepublik.

Aus neu erschlossenem Archivmaterial, unbekannten Amateurfilmen, historischen Fotos und beeindruckenden Zeitzeugen entsteht ein detailliertes, facettenreiches und chronologisch exaktes Bild der Ereignisse von damals.

Aufwendige Animationen verdeutlichen die einmalige Wetterkonstellation und beschreiben eindrucksvoll, wie zwei extrem unterschiedliche Luftmassen in der Mitte Europas aufeinander prallen und zum Chaos führen.

So ist dieser dramatische Wintereinbruch noch nicht erzählt worden. «

Der Film ist einer von drei Filmen aus der MDR-Zeitreise-Reihe "Der Katastrophenwinter 1978/79".

⇧ 2018

↑

Ein Sommermärchen

Die Omega Lage

-

Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)

2018-12-02 de Ein SommermärchenDas war ein Sommer 2018 in Mitteleuropa!

Sehr warm und vor allem sehr trocken war er.So etwas kommt vor, oft wenn sich eine "Blocking"-Wetterlage einstellt. Dann bildet sich im Sommer ein stabiles Hoch über Mitteleuropa und die von Westen anrückenden Tiefdruckgebiete werden im hohen Bogen nach Norden um das Hoch herum geführt.

Die charakteristische Form der Druckverteilung über Europa bescherte der Wetterlage auch den Beinamen "Omega Lage".

↑ Sommerhitze 2018

-

Basler Zeitung / Martin A. Senn

2018-08-16 de Wenn das Denken baden gehtIm Zuge der Klima-Hysterie ist zu befürchten, dass noch vor den Gletschern das menschliche Denken den Hitzetod stirbt.

Bei 23 Grad Celsius, habe ich gelesen, sei die Denkfähigkeit der Leute am besten, dann nehme sie ziemlich rasch ab, und ab 27 Grad sacke sie regelrecht zusammen.

Nun ist es mit Studien zwar so eine Sache, aber diese liess sich ja in den letzten Wochen quasi in Echtzeit verifizieren.

Und was der Hitzesommer an intellektuellen Sonderleistungen hervorgebracht hat, schien den Befund der Studie glasklar zu belegen, ja es nährte gar die Befürchtung, dass noch vor den Gletschern das menschliche Denken den Hitzetod sterben könnte.

de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste

-

ntv

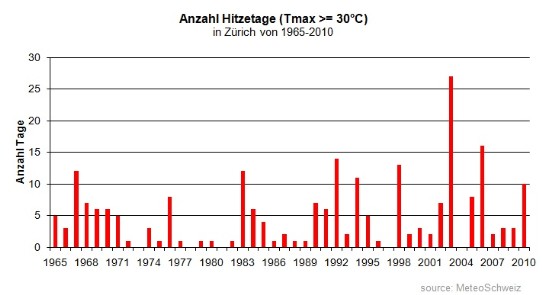

2018-07-30 de "Bestätigt" den Klimawandel: Für Latif ist Sommerhitze "außergewöhnlich"Mehr als 30 Grad und das seit Tagen:

Deutschland ächzt unter einer Hitzeperiode.

Für den Wissenschaftler und Klimaforscher Mojib Latif ist sie erst der Anfang: "Wir erleben immer mehr Hitzetage mit 30 Grad oder mehr."Die derzeitige Hitzewelle ist nach Auffassung des Wissenschaftlers Mojib Latif "außergewöhnlich, weil sie schon so lange anhält".

Es bestätige sich "mehr und mehr, was wir Klimaforscher lange vorausgesagt haben",

und zwar mit Blick auf den Klimawandel in Deutschland,

sagte der Meteorologe und Professor am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung der "Passauer Neuen Presse"."Seit Beginn der Messungen hat sich die durchschnittliche Temperatur um 1,4 Grad erhöht.

Das ist mehr als im globalen Durchschnitt", erklärte Latif.

"Die Sommerhitze nimmt zu.

Wir erleben immer mehr Hitzetage mit 30 Grad oder mehr. Zugleich nimmt die Zahl der Tropennächte zu, in denen die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad fällt."

Zugleich nehme die Zahl der Frosttage in Deutschland immer weiter ab.

"Das ist ein offensichtlicher Trend."

Kurzfristig lasse sich diese Entwicklung nicht aufhalten, sagte der Kieler Klimaforscher und betonte: "Die internationale Politik tut zu wenig, steuert nicht konsequent um. Der weltweite CO2-Ausstoß steigt immer weiter an, die Erderwärmung nimmt immer weiter zu."

Auch die Bundesregierung tue "zu wenig und wird ihrer Verantwortung nicht gerecht".

So habe beispielsweise die Automobilindustrie "die Selbstverpflichtungen zum Klimaschutz und zum Schadstoffausstoß nie eingehalten".

Latif bedauerte: "Diese kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen dominieren die langfristigen Interessen der Umwelt und des Landes.

Je länger wir zögern und nichts tun, desto gefährlicher wird es."

▶Prognosen von Prof. Mojib Latif

▶

![]() Rückkehr der Sintflut: Schellnhuber, Latif, Rahmstorff

Rückkehr der Sintflut: Schellnhuber, Latif, Rahmstorff

| Mojib Latif |

Dr. rer. nat.,

Professor für Meteorologie am Leibniz-Institut für

Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) an der Universität Kiel.

▶Mojib Latif: Who is who (Aktivisten der anthropogenen Erwärmung) |

de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste

-

Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)

2018-08-15 de Dürregeschichte Mitteleuropas: Klimaforscher Christian Pfister mit unerklärlichen GedächtnislückenAm 2. August 2018 brachte SRF ein längeres Radiointerview mit dem bekannten Berner Klima-Historiker Christian Pfister zur diesjährigen langen Dürreperiode in Mitteleuropa.

Pfister bezeichnet das Dürrejahr 1540 als Ausreißer, während die Dürre 2018 die zukünftige Norm darstellen könnte.

Eine steile These.

Zumal sie dem widerspricht, was der heute emeritierte Klimahistoriker Pfister noch im Jahr 2000 selber feststellte (pdf hier).

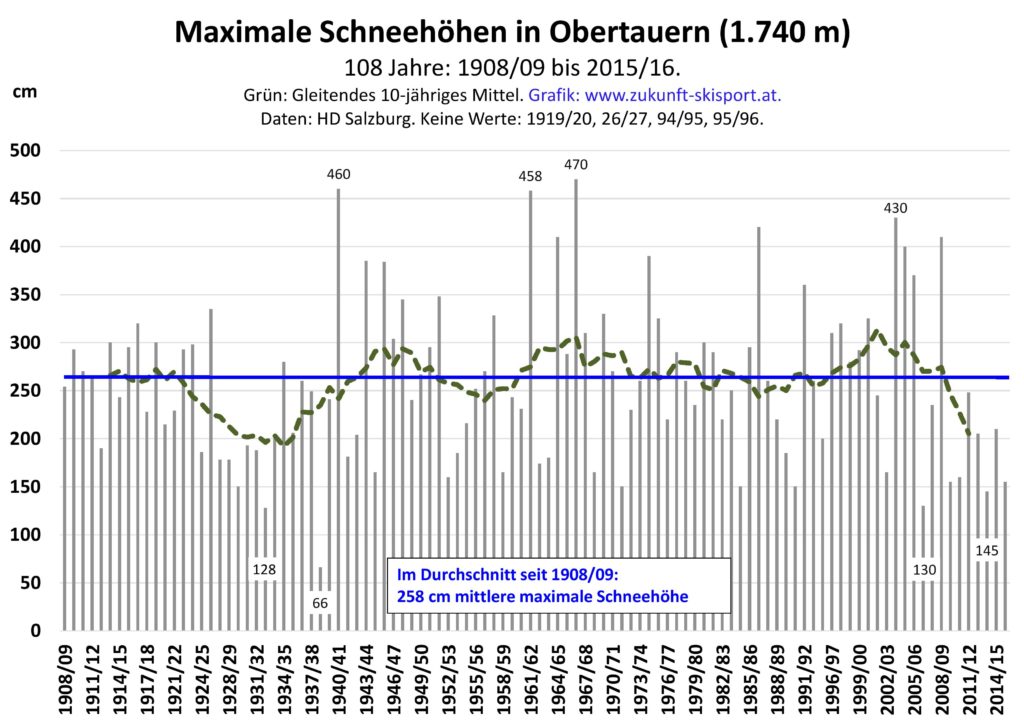

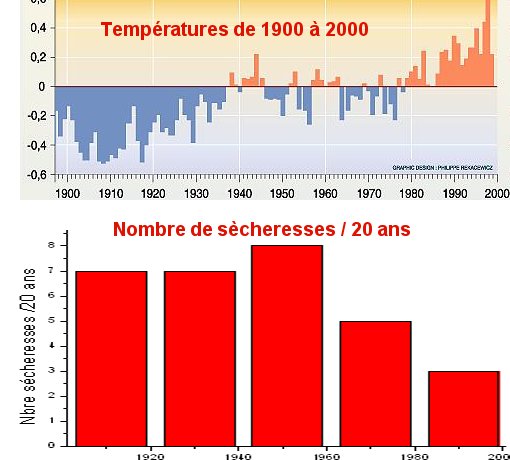

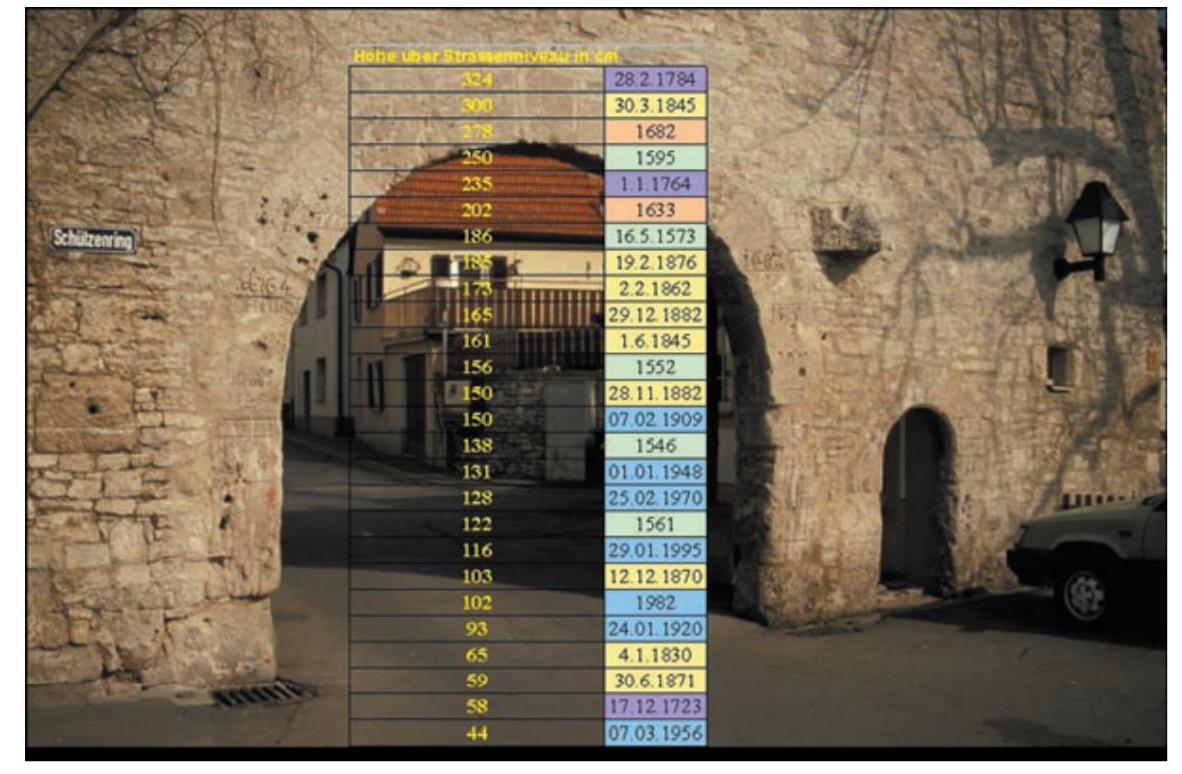

Dürresommer im Schweizer Mittelland seit 1525

Eine seltsame Gedächtnislücke.

Im Fazit der Arbeit lesen wir doch tatsächlich, dass beim Vergleich des Zeitraums von 1525 bis 2000 die häufigsten Dürren in Mitteleuropa während des Maunder-Minimum im 17. Jahrhundert auftraten und am wenigsten im 20. Jahrhundert:

...

Schussfolgerung

Man reibt sich verwundert die Augen.

Was passiert hier genau?

Will oder kann sich Pfister nicht mehr erinnern?

War alles falsch, was er früher gemacht hat?

Steht er lieber auf der Seite der vermeintlich Guten und verbiegt zu diesem Zweck sogar die Realitäten?

| SRF |

Schweizer Radio und Fernsehen

▶SRF: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Wetterphänomene Dürreperioden |

Weather phenomena Periods of Droughts |

Phénomènes météorologiques Periodes de sécheresses |

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Wetterphänomene Hitzewellen |

Weather phenomena Heat Waves |

Phénomènes météorologiques Canicules |

de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste

-

Tages-Anzeiger / Linus Schöpfer Redaktor Kultur

2018-08-11 de Wissenschaft vs. SVP«Von der Realität überholt», «schlicht falsch»: Klimaforscher kritisieren das Umweltprogramm der Volkspartei scharf.

Knutti bemängelt faktische Fehler.

Etwa die Aussage der SVP, seit 2005 habe es abgekühlt. Dieser «Mythos der Klimapause» sei schon lange widerlegt.

Die Behauptung, «dass in diesem Jahrhundert keine Klimaerwärmung stattgefunden und das Meer sich sogar abgekühlt hat», sei, so der ETH-Wissenschaftler, «schlicht falsch».

Knutti verweist auf den Stand der Forschung. Diesem zufolge sei der Mensch mit einer Wahrscheinlichkeit «von mehr als 95 Prozent der Hauptverursacher der globalen Erwärmung seit 1950».

Und die SVP?

Das Generalsekretariat erklärt, man überarbeite derzeit das Parteiprogramm, somit auch die klimapolitischen Positionen.

Deshalb wolle man die Beanstandungen der Forscher nicht kommentieren.

Der Clinch zwischen Wissenschaft und Volkspartei dürfte jedenfalls weiterbestehen:

Mit «Überraschungen» sei im neuen Papier nicht zu rechnen, so das Sekretariat.

| Reto Knutti |

Professor, Dr., Institut für Atmosphäre und Klima, ETH Zürich

Er erforscht den Einfluss des Menschen auf das Klimasystem.

Er ist Hauptautor des Berichts des Uno-Klimarats IPCC, der

2013 erschien.

▶Reto Knutti: Who is who (Anthropogene Globale Erwärmung) ▶Reto Knutti: Wikipedia (Profiteure) |

| de | en | fr |

|---|---|---|

| Neuste Informationen über den Klimawandel | News on Climate Change | Nouvelles informations sur le changement climatique |

| Die Erwärmungspause | The Hiatus | La pause du réchauffement climatique |

▶

SVP Schweiz: Für eine Klimapolitik mit Augenmass

L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique

| TA |

Tages-Anzeiger

▶Tages-Anzeiger (Presse) ▶TA: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |

de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste

-

2018-08-14 de

Harald Lesch bei Markus Lanz, 14.08.2018

Harald Lesch bei Markus Lanz, 14.08.2018

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

Stefan Kämpfe

2018-08-17 de Die Irrungen und Halbwahrheiten des ZDF-Fernsehprofessors Harald Lesch - eine Richtigstellung aus meteorologischer SichtDas am 14.08.2018 gesendete Interview von Herrn Lesch enthielt aus meteorologischer Sicht zahlreiche Irrungen und Halbwahrheiten, welche einer Klarstellung bedürfen.

Es wird nur auf die schlimmsten Fehler eingegangen; die Aussagen des Herrn Lesch sind sinngemäß wiedergegeben.

"Noch nie gab es im Sommer Brände diesen Ausmaßes in Deutschland, wie im Sommer 2018".

Das ist falsch- Ältere erinnern sich vielleicht an die verheerenden Brände in der Lüneburger Heide im Dürre-Sommer 1975.

Es brannten etwa 8.000 Hektar Wald. Näheres dazu hier bei Wikipedia.

Und sommerliche Dürren gab es schon immer.

Ältere erinnern sich sicher noch an 1911, 1947, 1959, 1975, 1976 und 1982.

Im Sommer 1969 blieb der Regen in Südschweden zwei Monate gänzlich aus.

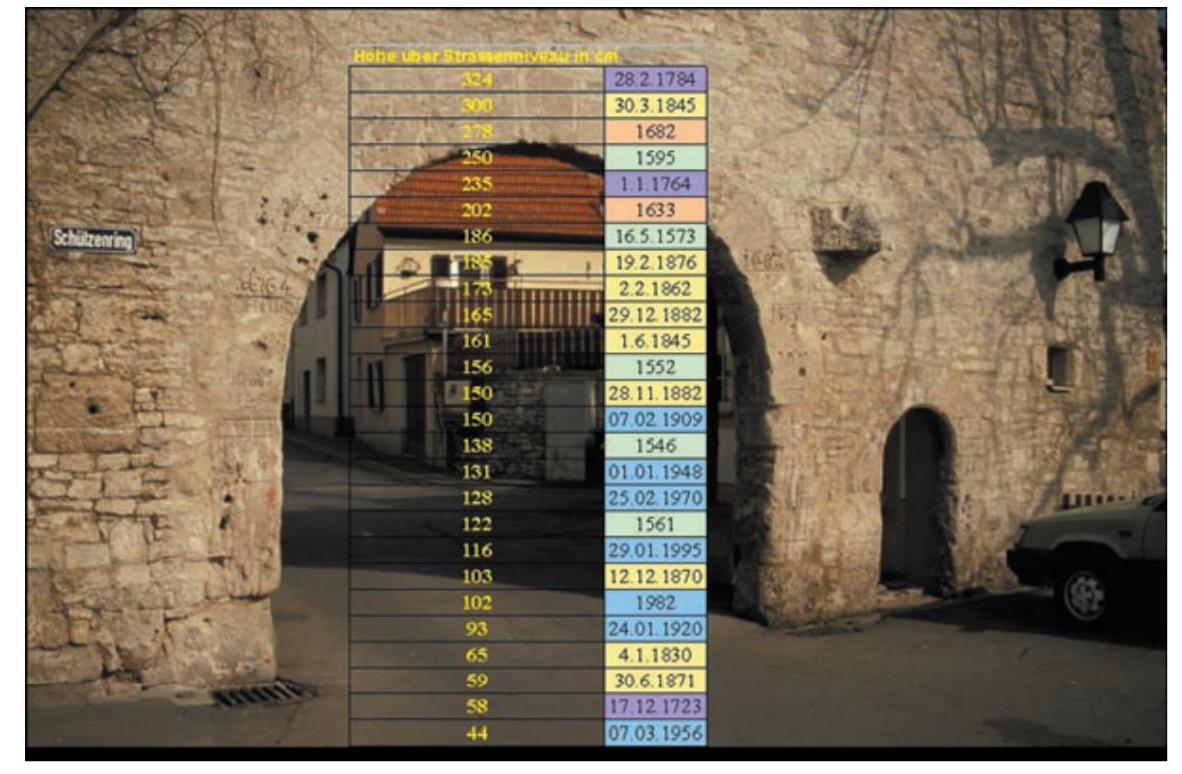

Starkregen

"Das Wort Starkregen gibt es im Deutschen noch nicht lange.

90-jährige können sich an so was gar nicht erinnern."Da hätte ein Blick in ältere Aufzeichnungen gewiss geholfen - schwerste Sommer-Überschwemmungen in Deutschland gab es beispielsweise im Juli 1954.

Und auch lokale Ereignisse durch Unwetter traten leider immer wieder auf, so in Bruchstedt/Thüringen 1950, Näheres dazu hier.

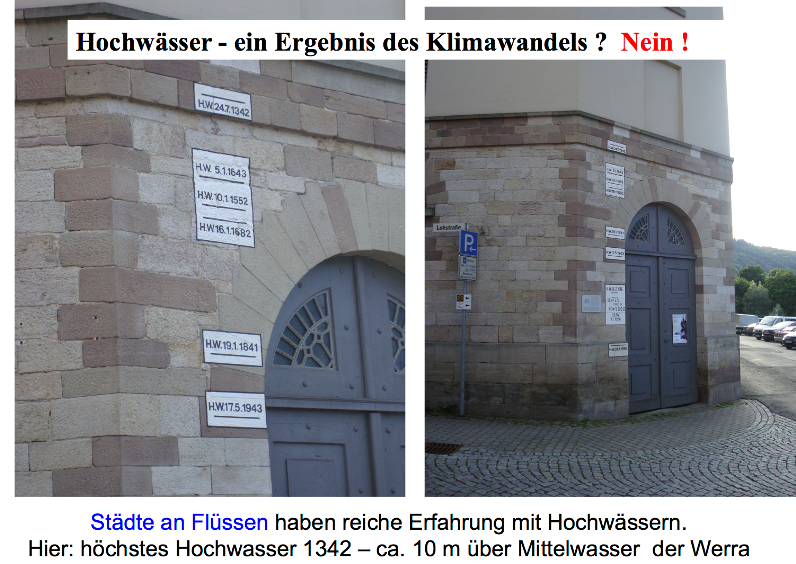

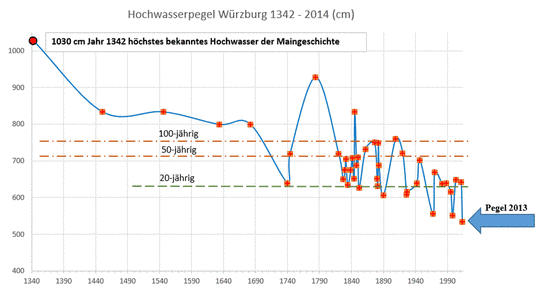

Auch in früheren Jahrhunderten traten sie auf, und zwar viel schlimmer als die 2018er Ereignisse, man denke nur an die "Thüringer Sintflut" von Ende Mai 1613 hier und die vermutlich schwerste Naturkatastrophe Deutschlands, das Sommerhochwasser von 1342 hier.

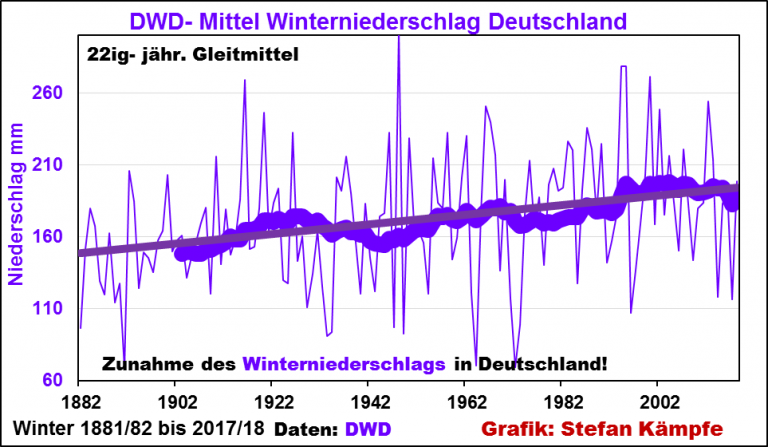

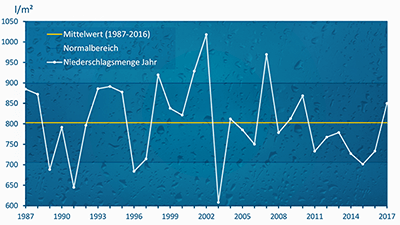

"Wenn die Winter immer trockenen werden... dann bleibt das Grundwasser zu niedrig... ."

Der Langfristtrend der DWD-Niederschlagswerte (Flächenmittel Deutschland) zeigt eindeutig das Gegenteil - unsere Winter werden feuchter:

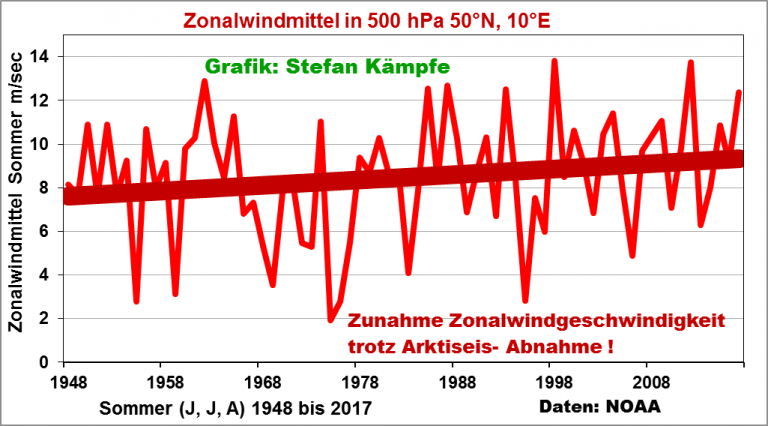

"Je wärmer die Arktis wird, desto instabiler wird der Jetstream... .

Dadurch kommt es unter anderem zu heißeren, extremeren Sommern."Das ist eine der ganz wenigen Aussagen des Herrn Lesch mit einem gewissen Wahrheitsgehalt.

Allerdings fehlen auch hierfür eindeutige Beweise, denn der Jetstream wird auch sehr stark von anderen Faktoren, wie etwa der Sonnenaktivität oder Vulkanausbrüchen, beeinflusst.

Die Datenlage hierfür ist dünn; der Zonalwind über Deutschland in der Mittleren Troposphäre (500hPa), welcher zumindest ein grobes Maß für die Stärke der Westwind-Zirkulation über Deutschland ist, wehte seit Aufzeichnungsbeginn (1948) sogar stärker;

eigentlich müsste er bei schwindendem Arktiseis schwächer werden:

Auf der Nordhalbkugel ist es zurzeit ungewöhnlich heiß... ."

Es ist, gemessen am Langjährigen Mittel, im Juli auf der Nordhalbkugel um etwa 0,4 bis 0,5 Kelvin (entspricht 0,4 bis 0,5°C) zu warm gewesen

dramatisch ist das nicht, wie ein Vergleich mit dem Juli 1994 zeigt.

(Bildquellen: IRI International Research Institute, siehe Artikel)

Und dass es im März 2018 in großen Regionen der Nordhalbkugel markant zu kalt war, erwähnt Herr Lesch lieber nicht;

auch hierzu die Karte im Artikel (Die Anomalien beziehen sich bei allen 3 Abbildungen auf die Mittelwerte der Normalperiode 1971 bis 2000):

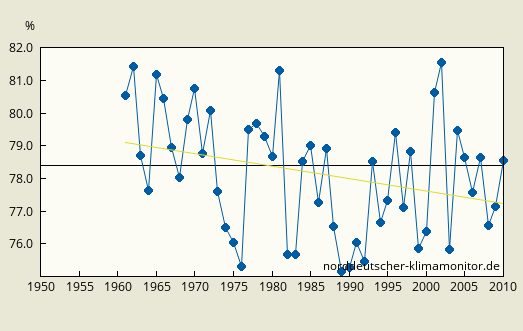

"Die Nutzung der Windenergie ist noch lange nicht ausgeschöpft... ."

Das könnte falsch sein.

Untersuchungen zeigen, dass der Wind in Deutschland bereits schwächer wird;

hier eine Untersuchung mit DWD-Beaufort-Werten aus Norddeutschland:

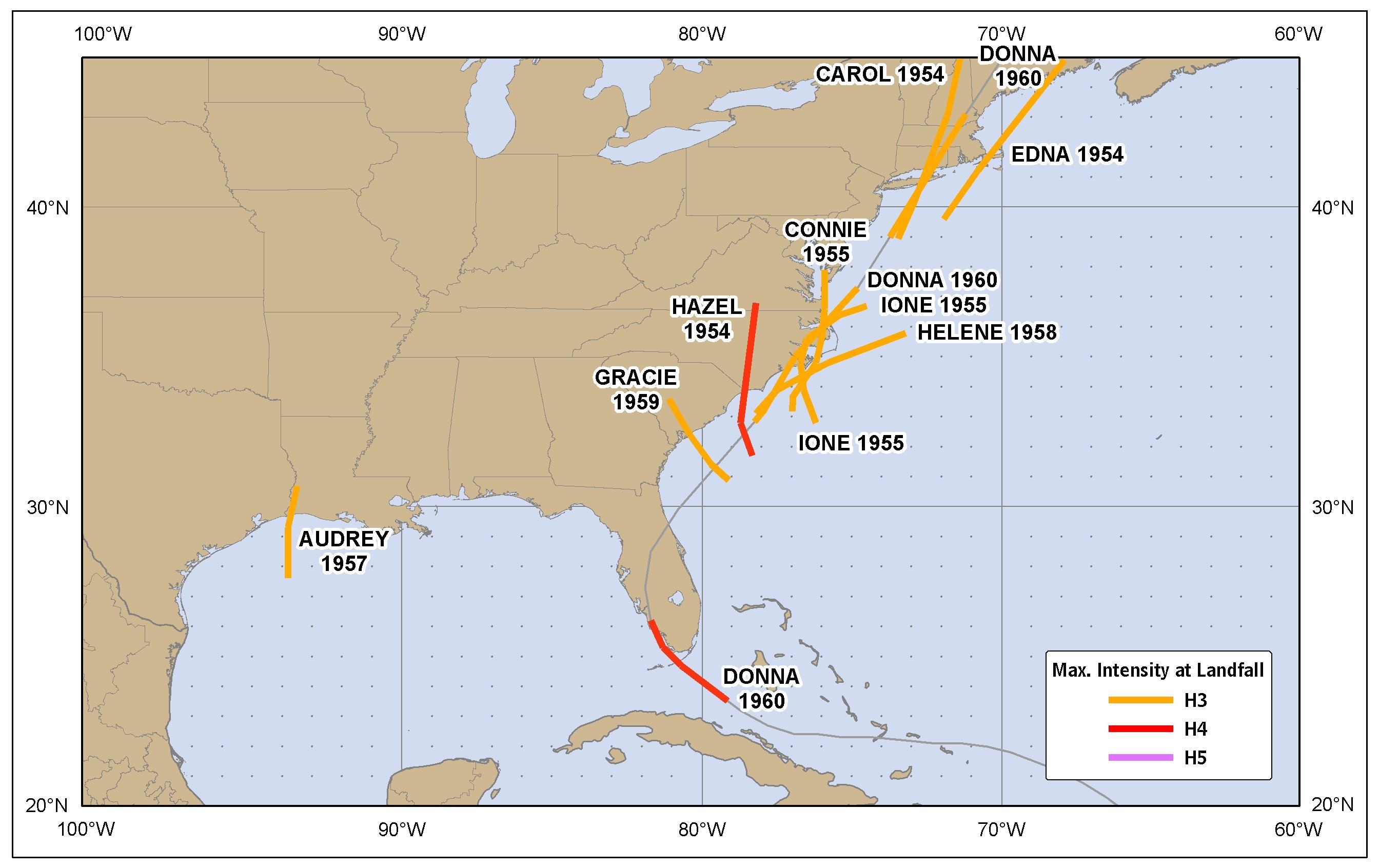

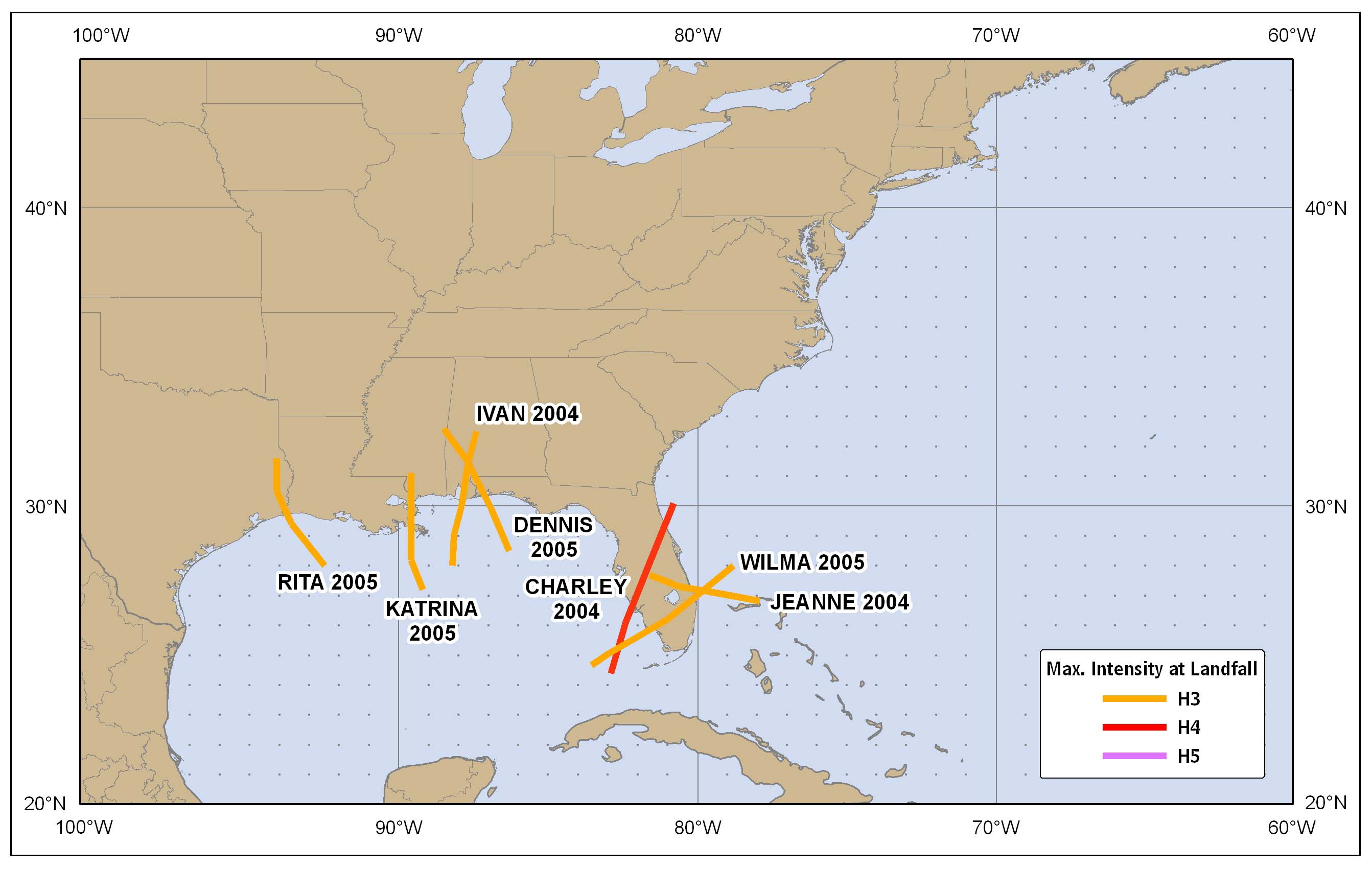

Zum Abschluss ein Wort zu den Äußerungen über den Hurrikan OPHELIA.

Dass Hurrikane statt zur Karibik Richtung Europa ziehen; kommt immer mal wieder gelegentlich vor; wer alte Wetterkarten sichtet, wird fündig.

Eine "Hitzewelle", wie in dem Interview behauptet, löste OHELIA zumindest in Deutschland nicht aus - denn es war schon Oktober.

(Über den Lebenszyklus des Hurrikans OPHELIA gibt es hier beim EIKE eine gute Dokumentation).

Und dass es da noch mal so um 25 Grad warm wurde, hatte mit der großräumigen Zirkulation zu tun - übrigens kann es immer mal bei uns im Oktober nochmals sommerlich warm werden -

wer sucht, wird beispielsweise 2001, 1995 und 1985 fündig.

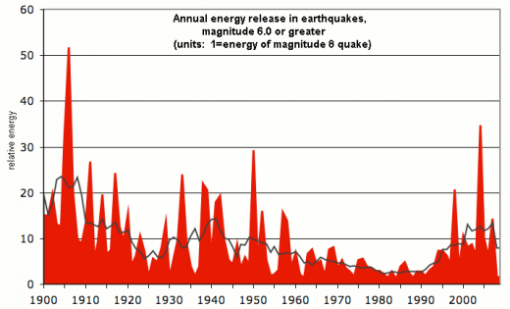

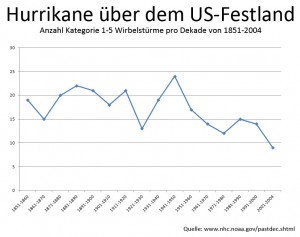

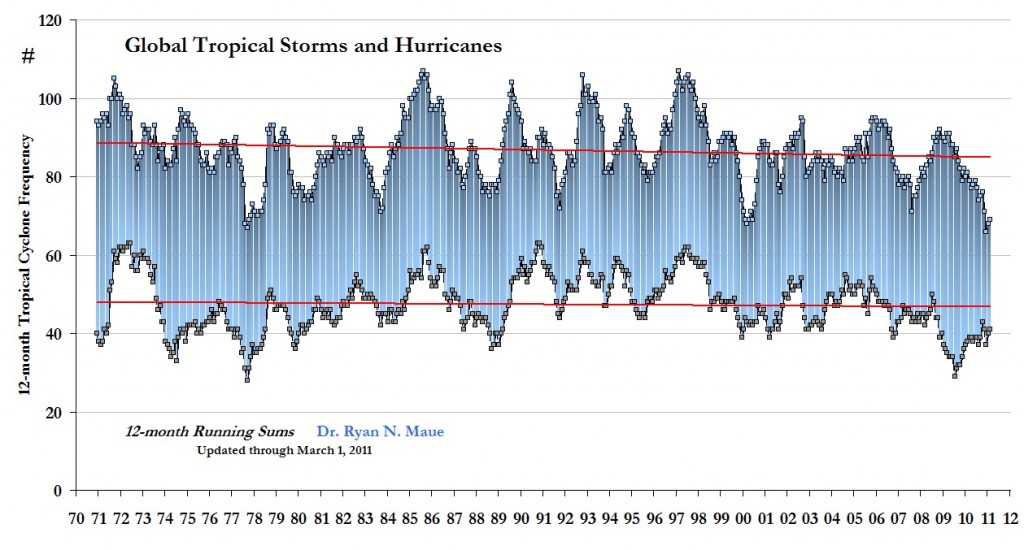

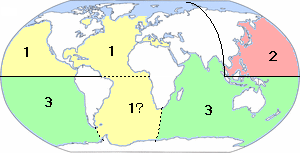

Und gibt es immer mehr schwere Wirbelstürme?

Die letzte Grafik zeigt keine Zunahme:

Übrigens - nach der intensiven 2017er Hurrikan-Saison wird eine sehr schwache 2018er Saison erwartet -

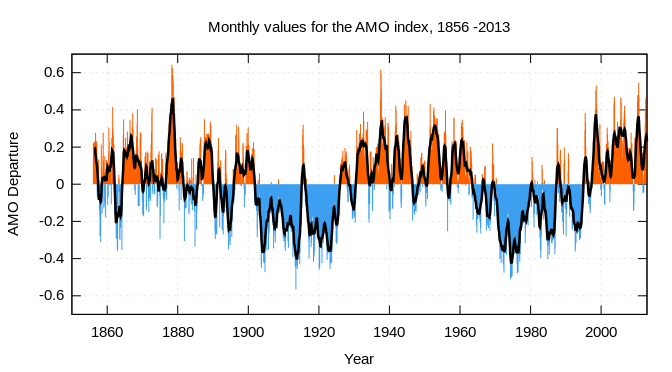

Grund sind unter anderem negative Wassertemperaturen im tropischen Nordatlantik.

Wieder einmal zeigt sich: ZDF bedeutet "Zwangsgebührenfinanzierte, desinformierende Falschmelder"

armes Deutschland, wenn Du dafür auch noch Gebühren zahlen musst.

| ZDF |

Zweites Deutsches Fernsehen

▶ZDF: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |

▶

![]() Harald Lesch: Übrigens zur Klimakatastrophe

Harald Lesch: Übrigens zur Klimakatastrophe

| Harald Lesch |

Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator, Professor für Physik an der LMU München Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. ▶Harald Lesch: Who is who (Aktivist der anthropogenen Globalen Erwärmung) ▶Harald Lesch: Wikipedia (Profiteure) |

de Fakten en Facts fr Faits

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

Stefan Kämpfe

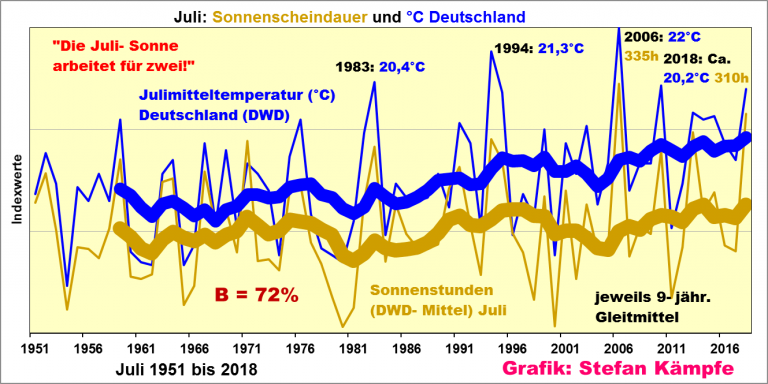

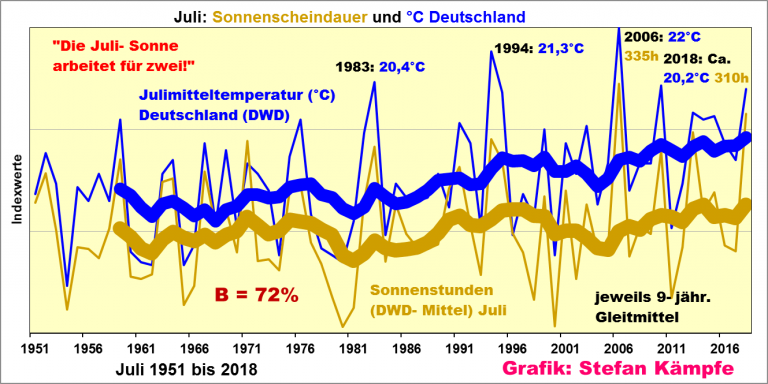

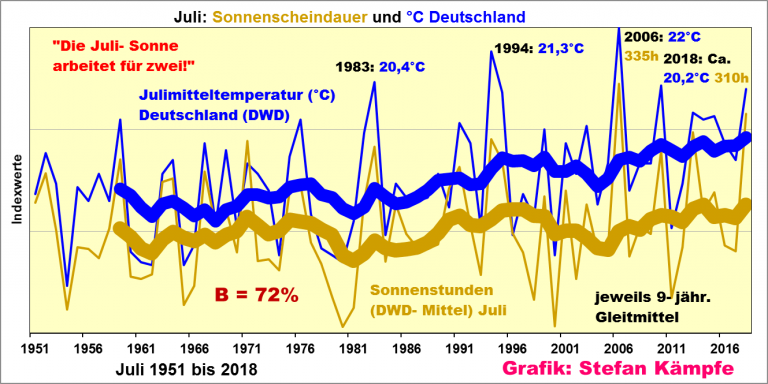

2018-08-01 de Juli 2018 in Deutschland - kein neuer RekordmonatAuch wenn dieser Juli 2018 vielen rekordverdächtig vorkam - er schaffte es nicht, den bisherigen Rekordhalter von 2006 auch nur annähernd zu gefährden.

Der Titel des "Vizemeisters" bleibt weiterhin dem 1994er Juli erhalten; Platz 3 belegt der Juli 1983.

Dieser Juli war speziell im letzten Monatsdrittel von Hitzewellen geprägt, weil es Ableger des Azorenhochs immer wieder schafften, sich nach Mittel- und Nordeuropa auszubreiten;

zeitweise entwickelten sich daraus kräftige Skandinavien-Hochs.

Dieser Umstand erklärt auch, warum es in diesem Monat, trotz meist positiver NAO- Werte, kaum feucht-kühles "Westwetter" gab.

Enge "Verzahnung" von Sonnenscheindauer und Temperatur.

Enge "Verzahnung" von Sonnenscheindauer und Temperatur.

Sonnige Juli- Monate sind stets warm;

die Sonnenscheindauer vermag mehr als 70% der Temperaturvariabilität seit 1951 zu erklären;

in keinem anderen Monat besteht ein derart enger Zusammenhang.

Zusammenfassung

Der 2018er Juli war dank einer hohen Sonnenscheindauer und vieler Hochdruckwetterlagen sehr warm, ohne es unter die drei wärmsten Juli-Monate in Deutschland seit Aufzeichnungsbeginn zu schaffen.

Auch langfristig lässt sich nahezu die gesamte Juli- Erwärmung in Deutschland mit geänderten Großwetterlagenhäufigkeiten und einer längeren Sonnenscheindauer erklären; hinzu kommen wachsende Wärmeinseleffekte, auf welche hier nicht näher eingegangen wird.

| EIKE |

Europäisches Institut für Klima und Energie European Institute for Climate and Energy ▶EIKE: Who is who (Skeptische Institute & Organisationen) ▶EIKE: Wikipedia (Opfer) ▶EIKE: Webseiten (Deutsch) |

-

Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)

2018-08-11 de Deutschland hat kein Hitzeproblem - sondern ein HysterieproblemDie Hitzewelle ist in den meisten Teilen Deutschlands jetzt erstmal abgehakt.

Es war ein wahres Fest für alle Aktivisten.

Bei allem Warnen, Drohen und Qungeln vergaßen sie doch glatt, dass Klima das durchschnittliche Wetter von 30 Jahren ist.

Das war nun plötzlich ganz egal.

Es war heiß, da wollte man sich mit diesem dummen Ballast nicht mehr abgeben:

Die Hitze sei ein Vorbote der Hölle, in die alle Klimaalarm-Ungläubigen schnellstmöglich gelangen, wenn sie nicht die Forderungen der Klima-Gottheiten umgehend erfüllen.

Sonst drohe der Weltuntergang.

Zum Glück gab es in der Berichterstattung auch wenige Ausnahmen.

Zum eine wäre da Jörg Kachelmann am 3. August 2018 bei den t-online-Nachrichten:

Kachelmanns Donnerwetter: Kein Sommermärchen

Deutschland hat Angst vorm Klimawandel - und vor Ventilatoren.

Während im Winter die nächste Klimakatastrophe droht, tut die Regierung nichts.

Weil sie die vielen "Dummen" nicht verprellen will.

Manchmal bestimmt Mesut Özil nicht nur die Medienagenda für ein paar Tage, sondern für einen Sommer.

Natürlich nicht er alleine, sondern "Die Mannschaft".

Man kann das wunderbar vergleichen mit 2006.

Damals war der Juli noch mal zwei Grad wärmer als der Juli 2018, also noch mal 50 Prozent weiter über dem Durchschnitt,

aber das, was de facto viel schlimmer war als heute, war damals keine böse Hitzewelle, die alles kaputtmachte, sondern ein WM-Sommertraum oder meist das legendäre "Sommermärchen".

Der zweite Lichtblick zum Thema stammt von Torsten Krauel, der am 8. August 2018 in der Welt schrieb:

Deutschland hat kein Hitzeproblem - sondern ein Hysterieproblem

Sahara-Sommer?

Esst vegan, oder es kommt der Weltuntergang?

Von wegen.

Heiße Sommer hat es viele gegeben, regnerisch-kühle genauso. Deutschland hat kein Hitzeproblem, das zeigt ein Blick in die Vergangenheit.Deutscher Saharasommer 2018!

Glühende Landschaften!

Wer so etwa schreibt, war nie in der Sahara.36 Grad bei nur 55 oder 60 Prozent Luftfeuchtigkeit?

Das wäre in etlichen Weltregionen ein angenehm trockener Erholungstag.Um die 40 Grad bei 95 Prozent Luftfeuchte sind in weiten Teilen Chinas die Regel.

Weiterlesen in der Welt: Deutschland hat kein Hitzeproblem -

sondern ein Hysterieproblem

Weiterlesen in der Welt: Deutschland hat kein Hitzeproblem -

sondern ein Hysterieproblem

Danke Herr Kachelmann, Danke Herr Krauel.

Sie sprechen das aus, was viele nur insgeheim denken.

Es ist wichtig, dass man in dieser politisierten Materie mitdenkt und sein Meinung kundtut, ansonsten glaubt die Alarmfraktion, die Nation prächtig geleimt zu haben.

| Die kalte Sonne | Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning) |

Positionspapier der SVP 2009:

Für eine Klimapolitik mit Augenmass

fr

Document de fond de l'UDC Suisse 2009:

Retour au bon sens en politique climatique

-

de

Für eine Klimapolitik mit Augenmass

Für eine Klimapolitik mit Augenmass

Aus der Zusammenfassung:

Seit jeher ist das Klima auf der Erde Veränderungen unterworfen.

Heute gemessene Entwicklungen stellen daher keine neue Erscheinung dar.Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sind die weltweiten Durchschnittstemperaturen um ungefähr 0.6 °C angestiegen.

Seit dem Jahr 1998 hat es weltweit keine Erwärmung mehr gegeben, seit 2005 kühlte es gar ab. In der Arktis, wo heutzutage das Schmelzen gewisser Eisgebiete mit grossem Medienspektakel verfolgt wird, hat bereits zwischen 1925 und 1945 eine ähnlich warme Periode wie heute geherrscht.

Auch in der Schweiz wurde das bisher wärmste Jahr 1994 seit nunmehr über einem Jahrzehnt nicht mehr übertroffen.

Man kann somit keinesfalls von einem kontinuierlichen, starken Anstieg der Temperaturen sprechen.

Die SVP fordert:

-

Das Kyoto-Protokoll regelt die weltweiten Bemühungen zur Senkung des CO2- Ausstosses bis zum Jahr 2010.

Nimmt man die volle Periode hinzu, welche für das Erreichen des Ziels massgebend ist, entfaltet das Kyoto-Protokoll bis spätestens 2012 Wirkung.

Das CO2-Gesetz dient der nationalen Umsetzung des Kyoto-Protokolls.

Es macht keinen Sinn, dass die Schweiz ohne internationale Abstützung dieses Gesetz weiterhin behält.

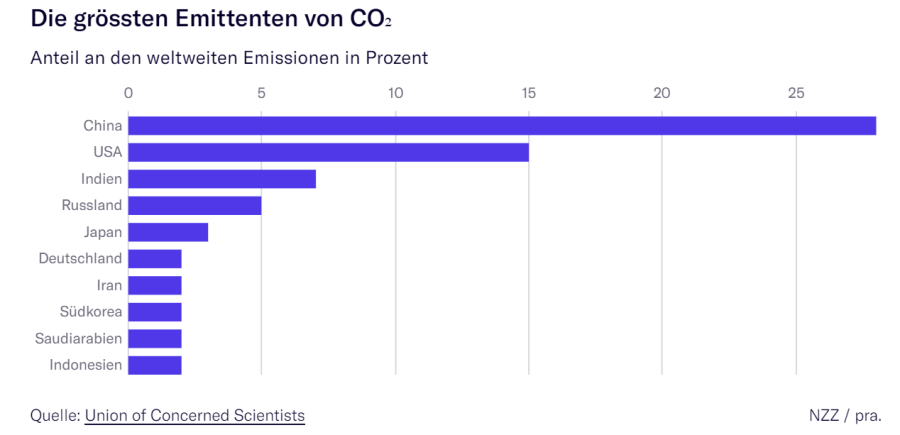

Wie oben dargelegt, ist die Schweiz nur für 0.1 % der weltweiten menschengemachten CO2-Emissionen verantwortlich und allein der jährliche Anstieg der chinesischen Emissionen übersteigt die schweizerischen Emissionen um ein Vielfaches.

In dieser Situation ist es absolut widersinnig, ohne internationale Abstützung weitere Reduktionsbemühungen zu unternehmen.

Das CO2-Gesetz ist deshalb per Ende 2010, spätestens per Ende 2012 aufzuheben.

Entsprechend ist auf die Erhebung der CO2-Abgabe nach 2010 bzw. 2012 zu verzichten.

-

Entsprechend der baldigen Beendigung der Fristen des Kyoto-Prozesses darf keine Teilzweckbindung eingeführt werden. Dies würde neue Abhängigkeiten schaffen und die bei einer Subventionierung üblichen Marktverzerrungen hervorrufen.

Gerade in der aktuellen Situation einer sich anbahnenden Wirtschaftskrise wäre es genau das Falsche, den Steuerzahlern noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen und die Kaufkraft von Privathaushalten und Unternehmungen zu schwächen.

Die SVP fordert, dass das Versprechen von Bundesrat und Parlament, die Erträge der CO2-Abgabe den Steuerzahlern zurückzuerstatten, auch wirklich eingehalten wird.

-

Das Versprechen, die CO2-Abgabe staatsquotenneutral zu realisieren, wurde bereits durch die Unterstellung dieser Abgabe unter die Mehrwertsteuerpflicht gebrochen.

Die CO2-Abgabe ist umgehend von der Mehrwertsteuer zu befreien.

Die jährlich 18 Millionen Franken, welche den Steuerzahlern damit aus der Tasche gezogen werden, sind zurückzuerstatten.

-

SVP - Schweizerische Volkspartei

Pressekonferenz vom 24. Februar 2009

Ideologie und Angstmacherei prägt nach wie vor die Klimadiskussion.

Wie damals beim Waldsterben überbieten sich Politiker von Links bis Rechts mit oftmals realitätsfremden Forderungen zu staatlichen Umverteilungs- und Fördermassnahmen.

Die SVP fordert eine Rückkehr zur Vernunft.

Ein neues internationales Klima-Abkommen darf es nur geben, wenn alle Länder mit grossem CO2-Ausstoss an Bord sind.

Die SVP erhebt folgende klimapolitischen Forderungen:

-

Aufhebung des CO2-Gesetzes zum Zeitpunkt der Beendigung der vom Kyoto-Protokoll geregelten Periode (2010, spätestens 2012).

-

Bis dahin Beibehaltung der vollständigen Rückgabe der CO2-Abgabe an die Steuerzahler und Verzicht auf die Einführung einer Teilzweckbindung.

-

Keine Beteiligung der Schweiz an einem Nachfolge-Protokoll, wenn sich nicht sämtliche Grossemittenten zu Begrenzungen verpflichten.

-

Keine nationale Regelung, welche weitergeht als die internationalen Verpflichtungen.

SVP - Schweizerische Volkspartei

Videos vom 25. Februar 2009

-

2009-02-25 de

SVP fordert Klimapolitik mit Augenmass

SVP fordert Klimapolitik mit Augenmass

-

2009-02-25 fr

L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique

L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique

Ideologie und Angstmacherei prägt nach wie vor die Klimadiskussion.

Wie damals beim Waldsterben überbieten sich Politiker von Links bis Rechts mit oftmals realitätsfremden Forderungen zu staatlichen Umverteilungs- und Fördermassnahmen.

Die SVP fordert eine Rückkehr zur Vernunft.

Ein neues internationales Klima-Abkommen darf es nur geben, wenn alle Länder mit grossem CO2-Ausstoss an Bord sind.

▶

SVP Schweiz: Für eine Klimapolitik mit Augenmass

L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique

| SVP / UDC |

SVP - Schweizerische Volkspartei SVP - Swiss People's Party UDC - Union démocratique du centre |

NZZ: Trinkwasser ist im Kanton Zürich

Trotz Trockenheit wäre es gar nicht nötig, Wasser zu sparen

-

NZZ Neue Zürcher Zeitung / Jan Hudec

2018-08-07 de Trotz Trockenheit wäre es gar nicht nötig, Wasser zu sparenTrinkwasser ist im Kanton Zürich trotz Trockenheit in Hülle und Fülle vorhanden - man muss es nur richtig verteilen.

Dafür sorgt der kantonale Trinkwasserverbund.

Doch noch sind nicht alle Gemeinden an das Netz angeschlossen.

100 Schwimmbecken pro Tag

Rund 380 Millionen Liter Trinkwasser, also der Inhalt von 100 Olympia-Schwimmbecken, werden im Kanton Zürich täglich verbraucht -

pro Person entspricht dies über 250 Litern.

An Spitzentagen kann der Verbrauch aber bis auf über 600 Millionen Liter ansteigen.

Das System ist damit bei weitem nicht ausgereizt.

Mit den 700 Reservoirs im Kanton können pro Tag 800 Millionen Liter bereitgestellt werden.

Es handelt sich also eher um ein Verteil- als ein Mengenproblem, denn nicht alle Regionen sind gleichermassen mit grossen Wasservorkommen gesegnet.

| de | en | fr |

|---|---|---|

| Wasser, Land, Nahrung Wasser |

Water, Land, Food Water |

Eau, terre, nourrit Eau |

| Wassermangel | ||

-

Zürichsee-Zeitung / Martin Steinegger

2015-05-08 de Der Tag, an dem es einen ganzen Zürichsee regneteWie viel Wasser kann es in der Schweiz an einem Tag regnen?

Meteoschweiz gibt in einem aktuellen Blogbeitrag dazu die Antwort:

Einmal den ganzen Zürichsee.Der regenreichste Tag seit 1961 war der 7. August 1978.

An diesem Tag fielen gemäss der Berechnung von Meteoschweiz 3,6 km3 (Kubikkilometer) Wasser.

Das entspricht 3,6 Milliarden Kubikmeter. Oder anders umgerechnet:

es entspricht ziemlich genau dem Wasservolumen des Zürichsees, der etwa 3,9 Kubikkilometer fasst.Güterzug, 16-Mal um die Erde gewickelt

In der Schweiz kann es also an einem Tag einen ganzen Zürichsee regnen. Meteoschweiz bietet dazu eine anschauliche Umrechnung:

Würde man diese Wassermenge auf Kesselwagen der SBB verteilen, die 85000 Liter fassen und gut 15 Meter lang sind, benötigte man rund 42 Millionen Wagen.Aneinandergereiht würden diese einen 640000 Kilometer langen Zug bilden.

Diesen könnte man 16-Mal um die Erde «wickeln».

Auf Rang zwei der niederschlagsreichsten Tage folgen übrigens der 21. Dezember 1991 und der 8. August 2007.

An diesen beiden Tagen fielen aber gemäss Meteoschweiz deutlich geringere Wassermengen.

Oder anders ausgedrückte: es regnete keinen ganzen Zürichsee - sondern eher einen Walensee.

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Wetterphänomene Wassermenge |

Weather phenomena Water amount |

Phénomènes météorologiques Débit d'eau |

Prof. Dr. Werner Kirstein sagt Claus Kleber die Meinung

-

Prof. Dr. Werner Kirstein

2018-08-06 de Klimatologe sagt Claus Kleber die Meinung

Klimatologe sagt Claus Kleber die Meinung

Der Klimatologe und Physiker Prof. Dr. Werner Kirstein richtete am 04.08.2018 eine Mail an Claus Kleber vom 'heute-journal' im Zweiten, bzgl. des Beitrages

"Trockener Sommer: Woher kommt die Hitze?"

in der heute-journal-Sendung vom 03.08.2018.

Hier nach besagtem Beitrag aus der Sendung, verlesen.

Sehr aufschlussreich.

Quelle/Source:

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

2018-08-07 de Dr. Claus Kleber (ZDF heute Journal 3.8.18): ".. sich die Atmophäre 'grundstürzend' ändert!"Am 3.8.18 brachte das ZDF im heute Journal angekündigt von seinem Moderator, dem bekannten Klimakatastrophenprediger und Sachbuchautor in nämlicher Sache, Dr. Claus Kleber einen Beitrag zur Hitzeperiode dieses Sommers.

Der Physiker und Klimatologe Prof. Dr. Werner Kirstein fühlte sich bemüßigt, diese permanent wiederholte Klimaktastrophenmeldung, diesmal

sogar als mögliche "grundstürzenden" Änderung der Atmosphäre angekündigt

zu widerlegen mehr Objektivität und Sachlichkeit anzumahnen. Wohl wissend, dass diese beiden Begriffe für das ZDF und Claus Kleber lästige Fremdworte sind.

Schauen und lesen Sie selbst

▶

![]() Prof. Dr. Werner Kirstein: Erdklima vs. Klimapolitik

Prof. Dr. Werner Kirstein: Erdklima vs. Klimapolitik

| Werner Kirstein |

Prof. Dr.

▶Werner Kirstein: Who is who (Skeptiker) ▶Werner Kirstein: Video (Präsentationen) ▶Ausschluss und Maulkorb für Kritiker (Uni Leipzig (Dekan Prof. Dr. Haase) ⬌ Prof. Dr. W. Kirstein) |

| ZDF |

Zweites Deutsches Fernsehen

▶ZDF: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |

de

Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540

en

The year-long unprecedented European heat and drought of 1540

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita und weitere

2018-08-04 de Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540 - ein Worst CaseAbstract

Die Hitzewellen der Jahre 2003 in Westeuropa und 2010 in Russland, welche allgemein als seltene klimatische Anomalien außerhalb bisheriger Erfahrungen apostrophiert werden, werden oftmals als Warnungen vor noch häufigeren Extremen in einer von der globalen Erwärmung beeinflussten Zukunft herangezogen.

Eine neue Rekonstruktion der Temperaturen in Westeuropa im Frühjahr und Sommer zeigt jedoch, dass es im Jahre 1540 signifikant höhere Temperaturen gegeben haben muss.

Um die Plausibilität dieses Ergebnisses zu überprüfen, untersuchten wir die Schwere der Dürre 1540, indem wir das Argument der bekannten Rückkopplung zwischen Austrocknung des Bodens und Temperatur untersuchten.

Quelle/Source:

-

Springer Nature

Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita and others

2018-06-28 en The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 - a worst caseAbstract

The heat waves of 2003 in Western Europe and 2010 in Russia, commonly labelled as rare climatic anomalies outside of previous experience, are often taken as harbingers of more frequent extremes in the global warming-influenced future.

However, a recent reconstruction of spring-summer temperatures for WE resulted in the likelihood of significantly higher temperatures in 1540.

In order to check the plausibility of this result we investigated the severity of the 1540 drought by putting forward the argument of the known soil desiccation-temperature feedback.

Based on more than 300 first-hand documentary weather report sources originating from an area of 2 to 3 million km2, we show that Europe was affected by an unprecedented 11-month-long Megadrought.

The estimated number of precipitation days and precipitation amount for Central and Western Europe in 1540 is significantly lower than the 100-year minima of the instrumental measurement period for spring, summer and autumn.

This result is supported by independent documentary evidence about extremely low river flows and Europe-wide wild-, forest- and settlement fires.

We found that an event of this severity cannot be simulated by state-of-the-art climate models.

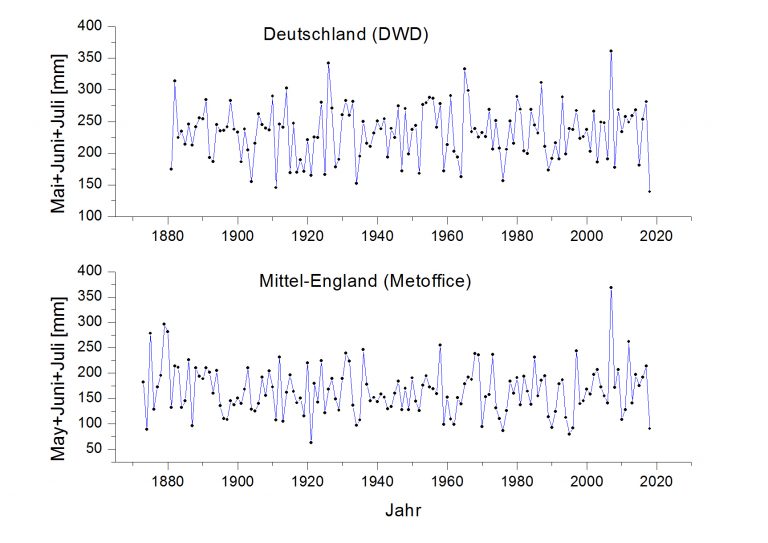

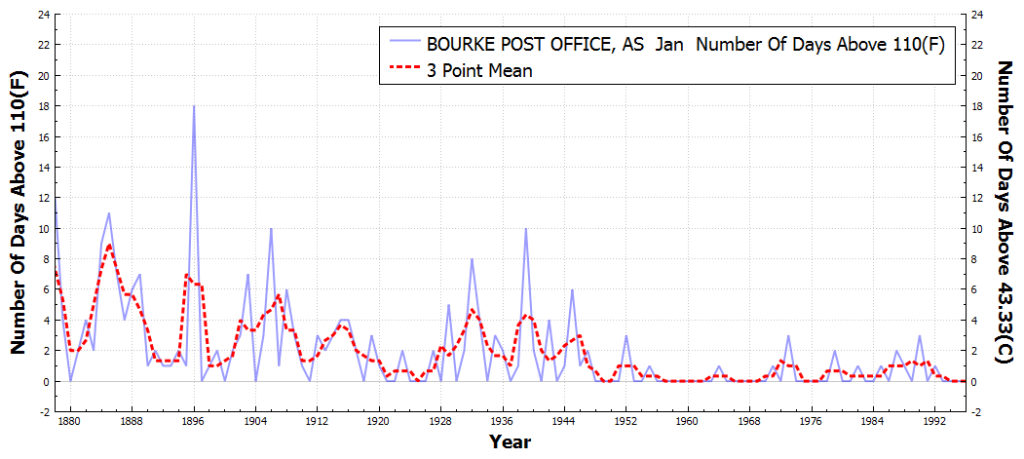

Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke

2018-08-08 de Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?Kaum spielt das Wetter wieder einmal Kapriolen, kreisen auch schon die Krähen des Untergangs über unseren Häuptern und fordern CO2-Buße.

Ein nüchterner Blick auf die Daten beweist dagegen nur Eines:

"Das Gewöhnliche am Wetter ist seine Ungewöhnlichkeit".

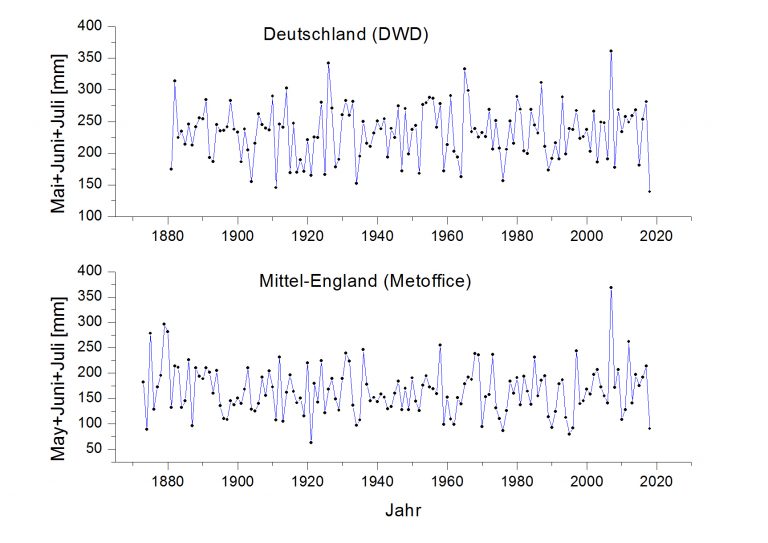

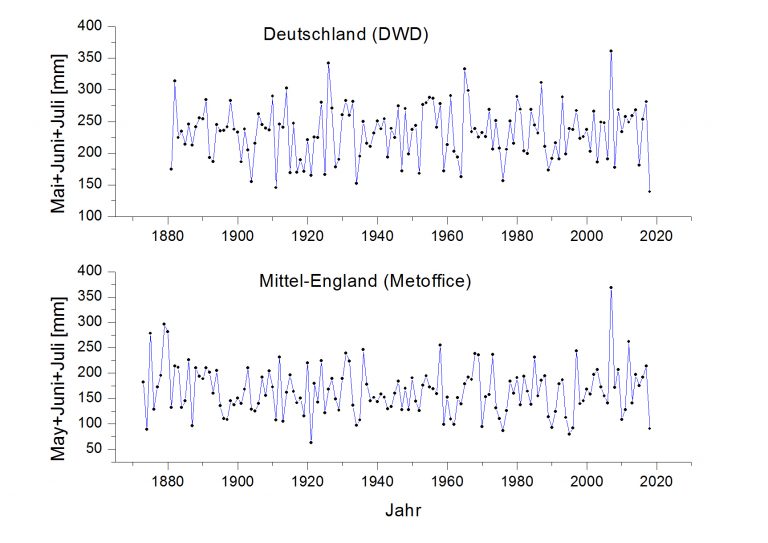

Summe der Niederschlagsmengen von Mai+Juni+Juli für Deutschland

und Mittelengland

Summe der Niederschlagsmengen von Mai+Juni+Juli für Deutschland

und Mittelengland

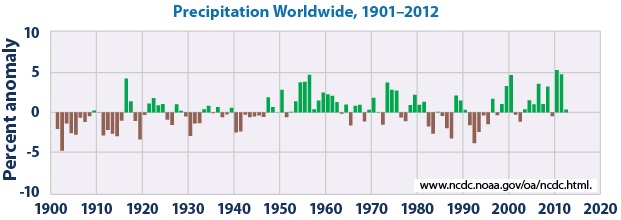

Was ist zu sehen?

Jedenfalls kein säkularer Trend, wie er seitens des IPCC durch den angestiegenen CO2-Gehalt in der Luft vermutet wird.

Wir sehen Wetterereignisse (zur Erinnerung: Klima ist definiert als der statistischen Mittelwert von Wetter über mindestens 30 Jahre).

Der Summenregenwert Mai+Juni+Juli von Deutschland in 2018 ist tatsächlich ein Wetterrekord, wenn auch nur knapp. Seine 139,4 mm Regensumme in 2018 unterbieten die 145,7 mm in 1911 nur geringfügig.

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Wetterphänomene Dürreperioden |

Weather phenomena Periods of Droughts |

Phénomènes météorologiques Periodes de sécheresses |

Es gibt keine "globale Hitzewellen"

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

Michael Bastasch / Andreas Demmig

2018-08-04 de Es gibt keine "globale Hitzewellen""Globale Hitzewelle" ist ein nur Schlagwort, das in Überschriften verwendet wird

Was tatsächlich zutrifft, sind Hitzewellen, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt auftreten.

"Globale Hitzewellen ist also weder ein wissenschaftlicher Begriff noch eine gute Beschreibung dessen, was passiert", sagt Cliff Mass, ein Klimawissenschaftler an der Universität von Washington.

In letzter Zeit Sie sind wahrscheinlich auf Schlagzeilen über die "globale Hitzewelle" gestoßen, die verheerende Schäden von Japan über Europa bis nach Nordafrika anrichtet.

Falls Sie den Begriff "globale Hitzewelle" zum ersten Mal hören, sind Sie damit nicht allein.

Das liegt daran, dass es sich um einen Begriff handelt, der in hanebüchenden Schlagzeilen verwendet wird, um die Aufmerksamkeit zu steigern.

"'Global Heat Wave' scheint ein neuer Begriff zu sein, den einige Leute in den Medien- und Klima-Lobbygruppen erfunden haben", sagte Cliff Mass, ein Klimawissenschaftler an der Universität von Washington, dem Daily Caller.

Der Juli scheint über einen Großteil der nördlichen Hemisphäre hinweg glühende Hitze zu haben, einschließlich Rekordhochs in Kalifornien und Kanada.

Dreistellige Wärmegrade (in Fahrenheit 100 F = 38°C) wurden mit Todesfällen in Japan in Verbindung gebracht und brutzelnde Temperaturen trugen zu massiven Waldbränden in Skandinavien bei - Es ist mal wieder richtig Sommer.

Aber der Begriff "globale Hitzewelle" weckt Bilder von Hitzeglocken, die den gesamten Planeten kochen.

Was gemeint ist, sind Hitzewellen, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt auftreten.

"Hitzewellen sind zwangsläufig lokalisierte Angelegenheiten, die normalerweise mit anomal hohem Luftdruck verbunden sind", sagte Mass in einer E-Mail.

"Globale Hitzewellen sind also weder ein wissenschaftlicher Begriff noch eine gute Beschreibung dessen, was passiert ist."

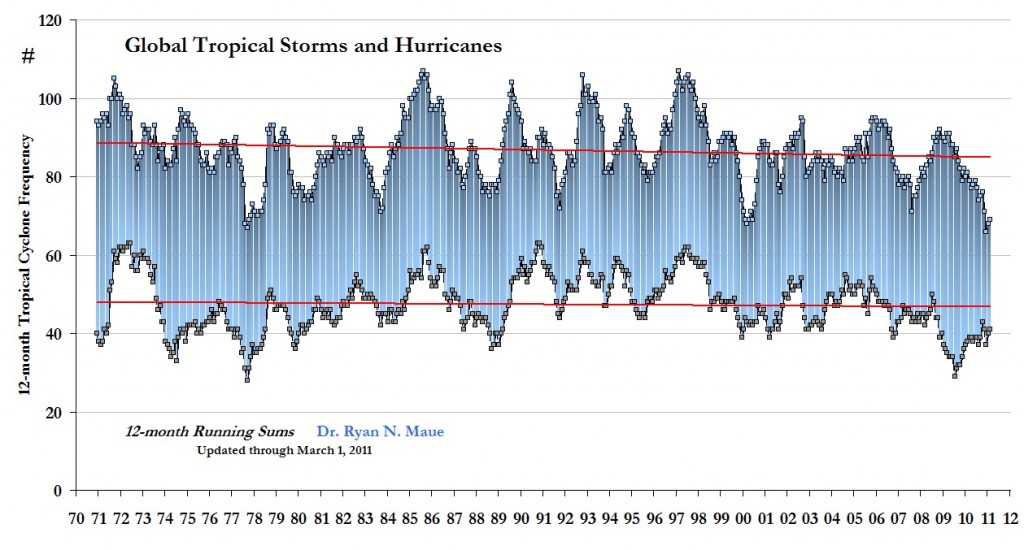

Auch der Klimawissenschaftler des Cato-Instituts, Ryan Maue, kritisierte Schlagzeilen, in denen von einer "globalen Hitzewelle" die Rede ist und von Wissenschaftlern, die ihre Namen für solche haarstäubenden Behauptungen zur Verfügung stellen.

Abgesehen davon, dass es Winter in der südlichen Hemisphäre ist, bemerkte Maue,

dass die Temperatur der nördlichen Hemisphäre derzeit dem Durchschnitt der letzten 18 Jahre entspricht.

Er stellte außerdem fest,

dass die Landtemperaturen der nördlichen Hemisphäre derzeit insgesamt unter dem Normalwert lagen.

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Wetterphänomene Hitzewellen |

Weather phenomena Heat Waves |

Phénomènes météorologiques Canicules |

Schellnhuber-Evergreen: Und ewig kippt das Klima

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

Dirk Maxeiner

2018-08-09 de Schellnhuber-Evergreen: Und ewig kippt das KlimaSeit vielen Jahren erfindet das PIK bis vor kurzem von Hans-Joachim Schellnhuber geleitet, neue Klima-Bedrohungen, in der nicht falschen Hoffnung dass die Medien diese verstärkend aufgreifen und so die hoch lukrative Klimafurcht-Politik weiter am Leben zu halten.

Dazu gehört auch seit einigen Jahren die durch nichts gestützte Hypothese, dass das "Weltklima" durch die menschlichen CO2 Emissionen zum "kippen" gebracht werden könne.

Natürlich ins dann unvermeidbare Elend. Weltuntergang à la Schellnhuber.

Bisher war dieser apokalyptischen Weissagung nicht viel mediale Aufmerksamkeit beschieden.

Das müsse sich nun ändern befand das rührige Meidienteam.

Motto: Lasse keine (und sei sie noch so dürftig) Krise ungenutzt.

Also flugs alten Wein in neue Schläuche gegossen und an die derzeitige Hitzewelle angehängt.

Die Journos werden schon den Rest erledigen.

Dirk Maxeiner berichtet die ganze Story

-

Süddeutsche Zeitung

2018-08-06 de Studie: Klimasystem könnte in Heißzeit kippende Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste

Die Gefahr einer Heißzeit kann aus Sicht von Klimaforschern selbst beim Einhalten des Pariser-Klimaabkommens nicht ausgeschlossen werden.

Dabei würde sich die Erde langfristig um etwa vier bis fünf Grad Celsius erwärmen und der Meeresspiegel um 10 bis 60 Meter ansteigen.

Das schreibt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).

Ein internationales Team von Wissenschaftlern diskutiert diese Möglichkeiten in den "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS") und blickt dabei insbesondere auf Kippelemente im Klimasystem.

Dazu gehören laut Studie etwa die auftauenden Permafrostböden in Russland, die sich erwärmenden Methanhydrate auf dem Meeresboden und die großen Ökosysteme wie der Amazonas-Regenwald.

Sie könnten sich wie eine Reihe von Dominosteinen verhalten, sagte Mitautor Johan Rockström, Direktor des Stockholm Resilience Centre und designierter Ko-Direktor des PIK.

"Wird einer von ihnen gekippt, schiebt dieses Element die Erde auf einen weiteren Kipppunkt zu."

"Der Mensch hat als geologische Kraft bereits seine Spuren im Erdsystem hinterlassen", sagte Mitautor und PIK-Gründungsdirektor Hans Joachim Schellnhuber.

"Werden dadurch empfindliche Elemente des Erdsystems gekippt, könnte sich die Erwärmung durch Rückkoppelungseffekte selbst weiter verstärken.

Das Ergebnis wäre eine Welt, die anders ist, als alles, was wir kennen", ergänzte er.

"Die Forschung muss sich daran machen, dieses Risiko schnellstmöglich besser abzuschätzen."

Nach Angaben der Autoren könnte es schwieriger werden als bislang angenommen, die globale Erwärmung wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart zwischen 1,5 und unter 2 Grad Celsius zu stoppen.

Man könne sich nicht darauf verlassen, dass das Erdsystem bei 2 Grad langfristig sicher "geparkt" werden könne, sagte Schellnhuber.

Derzeit ist die Erde im Durchschnitt bereits gut 1 Grad wärmer als noch vor Beginn der Industrialisierung.

Selbst bei vorläufiger Begrenzung der menschengemachten Erderwärmung auf maximal 2 Grad könnten kritische Prozesse im Klimasystem angestoßen werden, die eine noch stärkere Erwärmung - auch ohne weiteres menschliches Zutun - bewirken, erläuterte Erstautor Will Steffen von der Australian National University (ANU) und dem Stockholm Resilience Centre (SRC).

Nach PIK-Angaben könnte das bedeuten, dass sich der Klimawandel dann selbst verstärkt - "auf lange Sicht, über Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende".

Kippelemente im Erdsystem seien mit schweren Felsbrocken am Strand vergleichbar, erläuterte Schellnhuber.

Würden diese langsam, aber unaufhörlich unterspült, könnte irgendwann schon die Landung einer Fliege an einer neuralgischen Stelle ausreichen, um die Brocken kippen zu lassen.

"Wir weisen in unserem Artikel darauf hin, dass es im planetarischen System bereits derart unterspülte Felsbrocken gibt, die wir als Kippelemente bezeichnen.

Ist die Erderwärmung weit genug fortgeschritten, reicht vielleicht schon eine kleine Veränderung aus, um diese Elemente in einen ganz anderen Zustand zu stoßen."

In Teilen der Westantarktis seien bereits einige Kipppunkte überschritten worden. "Der Verlust des Eises in einigen Regionen könnte dort schon ein weiteres, noch umfangreicheres Abschmelzen über lange Zeiträume vorprogrammiert haben", sagte Schellnhuber.

Und der Kollaps des grönländischen Eisschildes könnte bereits bei einer Temperaturerhöhung um 2 Grad einsetzen.

"Die roten Linien für einige der Kippelemente liegen wohl genau im Pariser Korridor zwischen 1,5 und 2 Grad Erwärmung."

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Klima: Fragen Klima-Kipp-Punkte |

Climate: Questions Climate Tipping Points |

Climat: Questions Points de non retour dans le climat |

|

Hans-Joachim Schellnhuber *1950-06-07 |

Professor, Bis September 2018 war er Direktor des 1992 von ihm gegründeten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) ▶Hans-Joachim Schellnhuber: Who is who (Aktivisten der anthropogenen Erwärmung) |

| SZ |

Süddeutsche Zeitung

▶SZ: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |

de

'Heiß-Haus Erde': Extrem fragwürdig

en

Hothouse Earth: It's extremely dodgy

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

Dr. David Whitehouse, GWPF Science Editor / Chris Frey

2018-08-09 de 'Heiß-Haus Erde': Extrem fragwürdigKeine neue Wissenschaft, kein neues Szenario und folglich kein neuer Grund für Panik.

Es war eine lange Hitzewelle in weiten Teilen Europas, die Fragen ausgelöst hat wie "welche Rolle spielt der Klimawandel bei der diesjährigen Hitzewelle"?

Einige behaupten, dass es zweimal so oft dazu kommt, andere behaupten, dass der Klimawandel alles immer schlimmer macht.

"So sieht Klimawandel aus!", sagt Prof. Michael Mann.

Es wird das Gefühl verbreitet, dass dieser Sommer zeigt, wie es in Zukunft aussehen könnte.

"Man erwarte so etwas immer öfter!", lautet der Aufschrei.

-

The Global Warming Policy Forum (GWPF)

Dr. David Whitehouse, GWPF Science Editor

2018-08-07de Hothouse Earth: It's extremely dodgyNo new science, no new data, no new scenario and consequently no new cause for panic.

It's been a long heatwave in much of Europe which has prompted questions like 'what is the influence of climate change on this year's heatwave?'

Some claim that it's twice as likely to occur, while others claim that climate change is making it worse.

"This is the face of climate change," says Professor Michael Mann.

There is a feeling in the hot air that this summer is showing the way of the future.

'Expect this kind of thing more often', is the cry.

| de | en | fr |

|---|---|---|

| Klimawandel: Diskussionen | Climate change: Discussions | Changement climatique: Discussions |

| Hiobs-Prognosen | ||

Woher kommt die Dürre und Wärme des Sommers 2018?

-

EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie

Hartmut Hüne

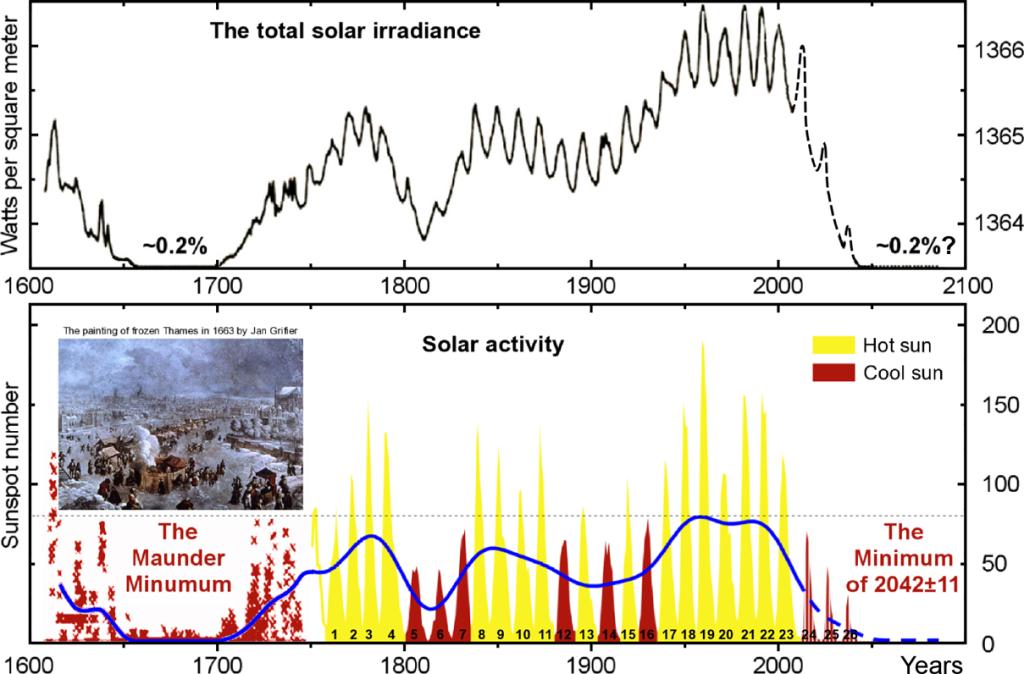

2018-08-09 de Woher kommt die Dürre und Wärme des Sommers 2018?

Die Sonne ist mehr als die sichtbare Strahlung

Die Sonne ist mehr als die sichtbare Strahlung

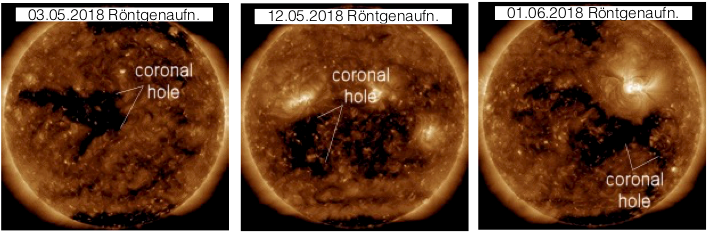

Die aktuelle extreme Hitze und länger dauernde Trockenheit, die wir derzeit erleben, lässt sich gut mit ungewöhnlichen Koronaentladungen auf der Sonne erklären, meint unser Autor Hartmut Hüne und liefert auch den passenden Mechanismus dazu.

Die diesjährige Trockenheit und grosse Wärme darf man zu Recht als ein besonderes "Naturereignis" klassifizieren.

Die diesjährigen Wetterverhaeltnisse werden wirklich durch "natürliche" und nicht voraussehbare Vorgänge bewirkt.

Nämlich:

Auf der Sonne sind, wie es öfter passiert, Plasmaringe (die Zigaretten-Rauchringen in ihrer Physik als "Wirbelschlauchringe" verwandt sind ) aufgebrochen. Siehe Abb. 1

Abb. 1 Geschlossene Plasmaringe (A) brechen auf (B)

Abb. 1 Geschlossene Plasmaringe (A) brechen auf (B)

und bewirken einen starken Parttikelstrom (Rot)

Magnetfeldlinien sind (Schwarz) dargestellt

Das wirkt so als ob man einen Wasserschlauch aufschneidet.

Aus dessen Enden spritzt dann das Wasser heraus.

Nach dem Aufbrechen der solaren Plasmaringe wird dann Materie aus den tieferen Schichten der Sonne, d. h. hochenergetische, ionisierte Teilchen (sonst Sonnenwind genannt) mit hoher Geschwindigkeit in gewaltigen Mengen ausgestoßen.

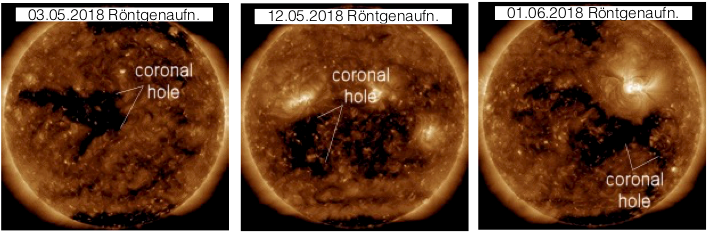

Die Röntgenaufnahmen der Sonne dieses Jahres zeigen die Enden der aufgebrochenen Plasmaschläuche dunkel, sogenannte "Koronarlöcher".

Abb. 2 Röntgenbilder der Sonne im Frühjahr 2018 zeigen die

"Koronalen Löcher"

Abb. 2 Röntgenbilder der Sonne im Frühjahr 2018 zeigen die

"Koronalen Löcher"

Meistens brechen die Plasmaringe in den Polregionen der Sonne.

Der Teilchenstrom geht dann senkrecht zur Ebene, in der die Planeten umlaufen, und trifft und beeinflusst die Planeten nicht.

Wie aber in Abb. 2 zu sehen, brachen dieses Jahr Ringe vorzugsweise in der Äquatorialregion, so dass der Teilchenstrom die Planeten, und eben auch die Erde, sozusagen "volle Breitseite" trifft.

Derzeit liegt der Teilchenstrom, der die Erde trifft, bei 600% (!!) des gewöhnlichen.

Das mit dem Teilchenstrom mitgeführte Magnetfeld von der Sonne hat das Erdmagnetfeld so gestört, dass es über dem Nordpol in Millionen von Quadratkilometern aufgerissen (d. h. sehr schwach) ist.

Das Erdmagnetfeld leitet gewöhnlich den Teilchenstrom um die Erde herum.

Da es jetzt fehlt, trifft der Teilchenstrom ungehindert die Erdatmosphäre.

Die gewaltige Energie der Sonnenwindteilchen trifft die Arktis und erwärmt diese massiv.

Weiterhin verdrängt der starke Sonnenwind die noch höher-energetische Höhenstrahlung aus dem Kosmos ("Forbush-Effekt"), welche auf Grund ihrer hohen Energie die Kondensationskeime für die Wolkenbildung stellen.

Folglich wird Wolkenbildung und Niederschlag signifikant reduziert.

Weniger Wolken, viel Sonnenschein, der die Erde erwärmt, und Ausfall von Regen.

Dies ist der Mechanismus, der das ungewöhnliche Wetter dieses Jahr unser Wetter bestimmt.

Was können wir aus dieser Einsicht lernen?

Nicht all zu viel.

Eine Voraussage, wie lange Koronarlöcher existieren werden, die in Richtung Erde emittieren, ist auf Grund unserer beschränkten Kenntnisse der Sonnenphysik nicht möglich.

Das Erdwetter kann also durchaus noch ins nächste Jahr fort dauern , aber auch abrupt aussetzen.

Immerhin lehrt uns dies Jahr, dass wir, und das heißt das gesamte organische Leben auf der Erde, Naturereignissen, die wir nicht beeinflussen können, relativ hilflos ausgeliefert sind.

Dies gibt uns eine etwas realistischere Sicht der Welt, als die politische Propaganda, welche uns, entgegen allen Forschungsergebnissen (!), einreden will, der Mensch beherrsche die Natur schon so intensiv, dass bereits ein "Antroprozän" angebrochen sei, indem der Mensch die Erde so stark forme, dass sie zerstört zu werden drohe.

Zum Vergleich:

Die am weitesten zurückreichende Temperatur Messreihe ist die von Mittelengland, von 1659 bis Juni 2018 - mit den zwei höchsten Monatsmittel-Temperaturwerten von 18 und 18.2 Grad C. für den Juni.

Im Juli wurden Werte von 18 bis über 19 Grad C. ca. 25 mal gemessen.

Nach dieser Tabelle war der wärmste Juni 1846!

Das diesjährige Sommerwetter ist also, obwohl für unsere Erinnerung ungewöhnlich, im historischen Kontext nicht so selten.

Auch in Zeiten, wo es eine industrielle Emission praktisch noch nicht gab.

Die historischen Daten über Niederschläge vermitteln ein ähnliches

▶ Weizenpreise und Sonnentätigkeit

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Die Sonne Sonnenaktivität |

The Sun Solar Activity |

Le soleil Activité solaire |

↑ Der Klimaschwindel - Freispruch für CO2-Propheten im Kampf um den Klimathron

-

Dr. Wolfgang Thüne / Königswinter, 26.-27. Mai 2018

2018-06-10 de Der Klimaschwindel - Freispruch für

CO₂-Propheten im Kampf um den Klimathron

Der Klimaschwindel - Freispruch für

CO₂-Propheten im Kampf um den Klimathron

⇧

2 Temperaturen (Wetterphänomene)

en Temperatures

fr Températures

Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:

▶Klima-Auswirkungen / Wetterphänomene: Temperaturen

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Wetterphänomene Temperaturen |

Weather phenomena Temperatures |

Phénomènes météorologiques Tampératures |

⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire

|

|

⇧ Welt-Info

⇧ de Allgemein en General fr Générale

Topics

|

|

||

|

|

▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer? |

|

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Klima: Fragen Temperatur |

Climate: Questions Temperature |

Climat: Questions Température |

| de | en | fr |

|---|---|---|

|

Klimawandel: Wissenschaft Temperatur |

Climate change: Science Temperature |

Changement climatique: Science Température |

| Temperatur-Zyklen | Temperature Cycles | Cycles des températures |

| Temperatur und Wärmeinhalt der Ozeane | Temperatures and Heat content of the oceans | Températures et contenu thermique des océans |

|

Gefälschte Temperaturdaten Prinzip der Temperatur-Manipulationen Nachträgliche Temperatur-Manipulationen durch NASA-GISS |

||

⇧ de Text en Text fr Texte

↑ Aktuelle Webseiten

⇧ 2020

↑ Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden Sonnenaktivität

-

Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)

Dr. Ludger Laurenz

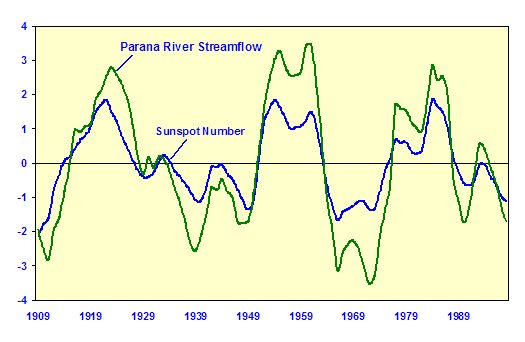

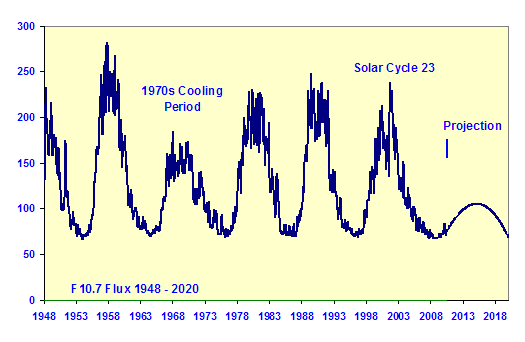

2020-04-19 de Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden SonnenaktivitätDie schwankende Sonnenaktivität beeinflusst unser Wetter nach neueren Untersuchungen wesentlich stärker als gedacht.

Die Aktivität der Sonne schwankt in einem elfjährigen Zyklus, die Energie der Sonnenstrahlung ändert sich dabei aber nur um etwa 0,1 Prozent.

Dennoch beeinflusst die Variation der Sonnenstrahlung unser Wetter erheblich und für jeden spürbar.

Mögliche Verstärkermechanismen befinden sich noch in der Erforschung.

Laut folgender These wird der solare Einfluss auf unser Wetter erkennbar:

Der solare Einfluss auf unser Wetter wird sichtbar, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Sonnenflecken-Maximums gelegt wird.

In jenem Jahr erzeugt die Sonne einen Startimpuls.

Ausgelöst durch diesen Impuls werden in jedem Zyklus für etwa 10 Jahre wiederkehrende Wettermuster gebildet.

Das betrifft alle Schichten der Atmosphäre.

Aus den wiederkehrenden Wettermustern lassen sich Trendprognosen erstellen.

Dazu hat der Autor in den letzten Monaten mehrere Beiträge verfasst (hier & hier).

-

Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz

2010-03-06 de Handschrift der Sonne in Daten zahlreicher Wetterstationen fordert Meteorologen und Klimaforscher herausZusammenfassende Hypothesen

Im 11-jährigen Sonnenzyklus (Schwabezyklus) erzeugt die Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums einen Startimpuls.

Ausgelöst durch diesen Startimpuls werden in jedem Sonnenfleckenzyklus für etwa 10 Jahre ab dem Sonnenfleckenmaximum wiederkehrende Wettermuster gebildet.

Der Vergleich zwischen Sonnensignalen einzelner Stationen mit dem Sonnensignal im Mittelwert größerer Regionen hat gezeigt, dass der solare Einfluss an einzelnen Wetterstationen deutlicher ausgeprägt ist als in Mittelwerten über größere Regionen wie Bundesländer oder Staaten.

Das solare Wettermuster des Schwabezyklus ist beim Niederschlag ausgeprägter als bei der Sonnenscheindauer oder Temperatur.

Eigentlich dürfte es die gezeigten solaren Wettermuster nicht geben.

Sowohl der IPCC als auch führenden Klimaforschungs- und Klimafolgenforschungseinrichtungen in Deutschland betonen bis heute, dass von der Sonne kein bedeutender Einfluss auf den Wettertrend ausgehen kann.

Dafür sei die Variabilität der Sonnenaktivität innerhalb des Schwabezyklus viel zu gering.

Mit diesem Beitrag werden insbesondere die Klimawissenschaftler angesprochen,

die den aktuellen Klimawandel fast allein auf die Zunahme der CO₂-Konzentration zurückführen

und zur Stellungnahme hinsichtlich des nachgewiesenen solaren Einflusses auf den Wettertrend aufgefordert.

Mit dem aufgezeigten solaren Einfluss wird die Argumentation gestützt, dass die Sonne der Haupttreiber für Klimaveränderungen und die aktuelle Warmzeit ist.

Die im ersten KALTESONNE-Beitrag dargestellte positive Korrelation zwischen der Anzahl der Sonnenflecken im Jahr des Fleckenmaximums und der Temperaturanomalie im äquatorialen Pazifik unterstützt die Annahme, dass die globale Erwärmung der letzten Jahrzehnte solar beeinflusst ist (s. bit.ly/2VIKA7R, Abbildung 7).

Mit Hilfe der These vom Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums sind erstmalig Prognosen des monatlichen Niederschlagstrends bis zu 10 Jahre im Voraus möglich.

Die bisher gefundenen Muster sind aber nur in 10 bis 20 Prozent des Jahres so eindeutig, dass eine Trendprognose Sinn ergibt.

Auch in der restlichen Zeit des Jahres ist ein solarer Einfluss auf die Wettermuster zu vermuten.

Allerdings muss nach dem oder den Schlüsseln gesucht werden, die den solaren Einfluss aufzeigen.

Ein Schlüssel dürfte bei den Phasenverschiebungen und unterschiedlichen Verzögerungen in der Wirkungskette Sonne, Stratosphäre und Troposphäre liegen.

Sollte ein solcher Verzögerungsschlüssel gefunden werden, wären noch wesentlich bessere Wettertrend-Prognosen als in diesem Beitrag skizziert möglich sein.

Klimaforschung sollte die Sonne als zentrale Einflussgröße einbeziehen.

Es ist Aufgabe von Sonnenphysikern und Atmosphärenforschern, die Signale der Sonne zu identifizieren, die eine den Wettertrend beeinflussende Wirkung haben.

Alle EDV-gestützten Klimaprojektionen und Zukunftsszenarien, die bisher die Sonne nicht als wesentlichen Wetter- und Klimagestalter einbezogen haben, dürften wertlos sein.

Erst mit Einbeziehung der Sonne als wichtigen Wetter- und Klimagestalter in die Computerprogramme ist mit belastbaren Zukunftsprojektionen zu rechnen.

-

Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz

2020-01-31 de Handschrift des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus in Atmosphäre und OzeanenINHALT:

Kapitel 1: These vom Impuls der Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums

Kapitel 2: Vom Sonnenfleckenzyklus im australischen Buschfeuer zur globalen Erwärmung

Kapitel 3: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in der Atmosphäre (17 km, 10 km)

Kapitel 4: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in den Daten einzelner Wetterstationen

Dr. Ludger Laurenz gelang in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Wissenschaftlern der Nachweis, dass die Niederschlagsverteilung in weiten Teilen von Europa vom Sonnenfleckenzyklus beeinflusst wird.

Die Ergebnisse sind 2019 im Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics veröffentlicht worden

▶ en Influence of solar activity on European rainfall

Laurenz, L., H.-J. Lüdecke, S. Lüning (2019)

J. Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,

185: 29-42, doi: 10.1016/j.jastp.2019.01.012

Der Einfluss des Startimpulses der Sonne lässt sich im Sommer in den Monaten Juni und Juli nachweisen, wenn die Sonne bei uns am höchsten steht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt die Wetterdaten von Deutschland, den und vieler Stationen ab 1881 zur Verfügung.

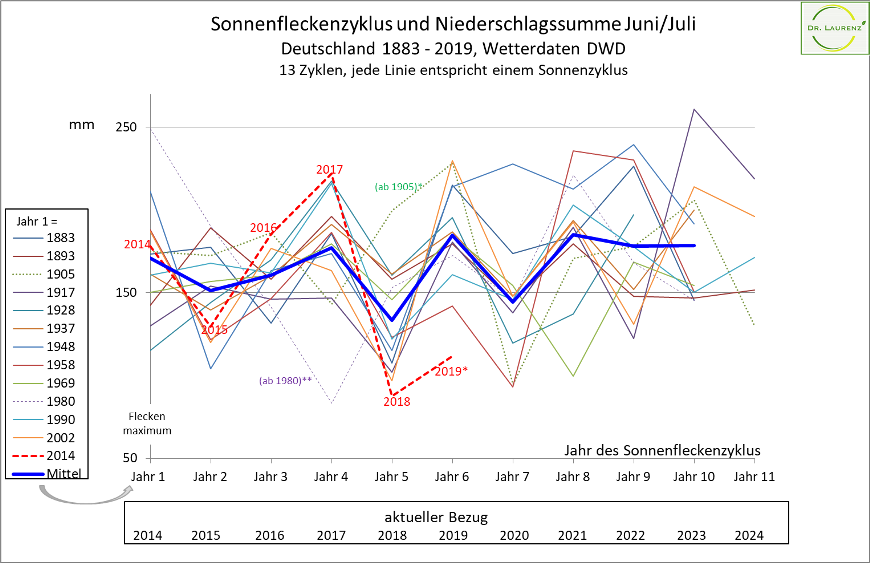

Seitdem hat es 12 vollständige Sonnenzyklen (von Maximum zu Maximum) gegeben, von 1883 bis 2013, und den aktuellen Zyklus, der 2014 mit einem weiteren Maximum begonnen hat.

Wird der Beginn eines jeden Zyklus auf das Impulsjahr gelegt, entsteht der Kurvenschwarm in Abbildung 1.

Das Impulsjahr entspricht meist dem nach SILSO definierten Jahr mit dem Sonnenfleckenmaximum.

SILSO Sunspot Index and Long-term Solar Observations

en Sunspot number series: latest updateSolar Cycle 25

An international panel of experts coordinated by the NOAA and NASA,to which the WDC-SILSO contributed, released a preliminary forecast for Solar Cycle 25 on April 5, 2019.

Based on a compilation of more than 60 forecasts published by various teams using a wide range of methods, the panel reached a consensus indicating that cycle 25 will most likely peak between 2023 and 2026 at a maximum sunspot number between 95 and 130.

This prediction is now given in the scale of sunspot number Version 2.

Therefore, solar cycle 25 will be similar to cycle 24, which peaked at 116 in April 2014.

The next minimum between the current cycle 24 and cycle 25 is predicted to occur between July 2019 and September 2020.

Given the previous minimum in December 2008, this thus corresponds to a duration for cycle 24 between 10.6 and 11.75 years.

Je nach Monat oder Jahreszeit, in denen solare Wettermuster auftreten, können sich die Impulsjahre geringfügig unterscheiden.

Das dürfte nicht an unterschiedlichen Zeitpunkten des Sonnenimpulses liegen, sondern an unterschiedlichen Verzögerungen, bis das Sonnensignal im Wettertrend erscheint.

Die These vom Impuls im Jahr des Sonnenfleckenmaximums ist so jung, dass Fragen zur Definition des Impulsjahres und der Verzögerungszeiten noch näher analysiert werden müssen.

...

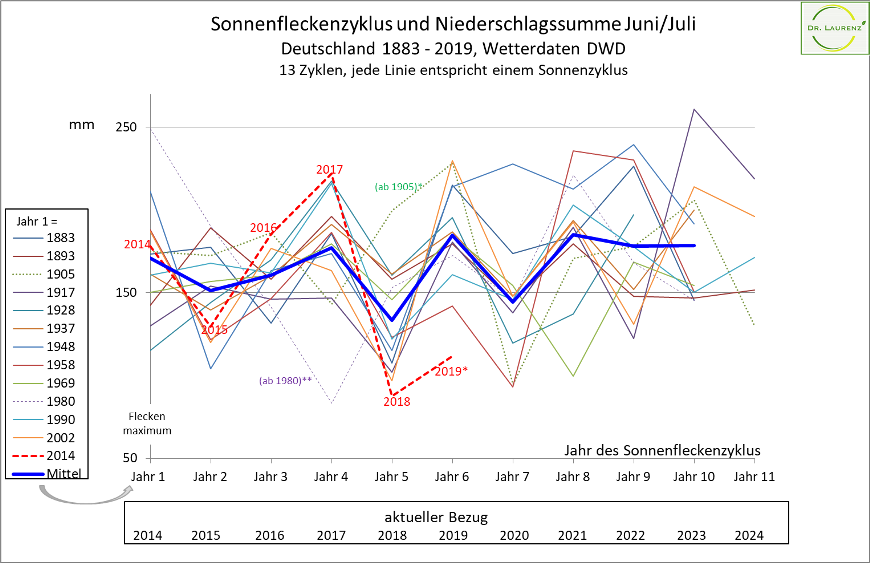

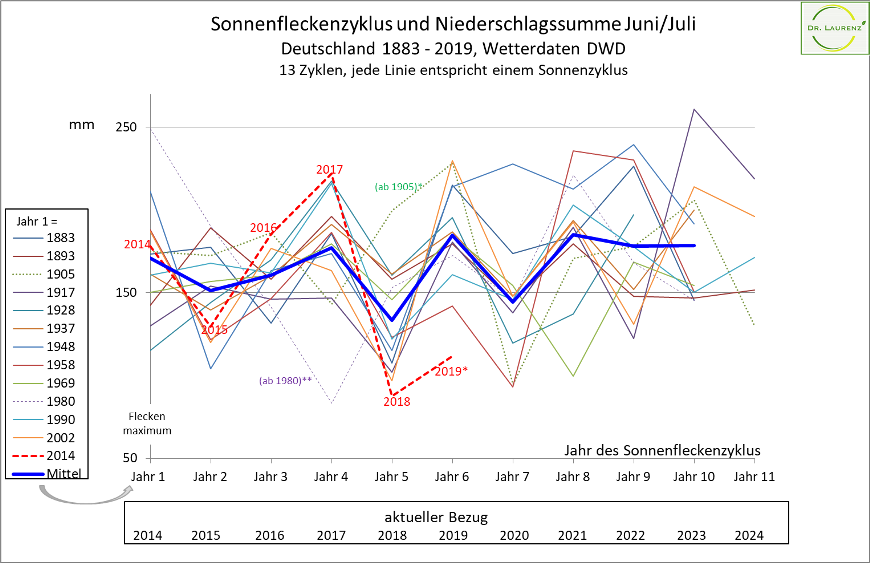

Abbildung 1: Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel

Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und

Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel

Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und

Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel

Jede Linie entspricht dem Verlauf der Niederschlagssumme in einem Sonnenzyklus.

Beim erstmaligen Betrachten irritiert der Kurvenverlauf.

Ein ähnliches Muster findet sich weltweit in allen solaren Wettermustern, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Fleckenmaximums gelegt wird.

Eine Erklärung dafür wird am Ende dieses Beitrages gegeben.

Zeitweise verlaufen alle 13 Kurven gleichsinnig parallel.

Das ist ein Hinweis darauf, dass von der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums ein Impuls ausgeht, der für diesen Trend verantwortlich ist.

Mit dieser Parallelität kommt das Signal zum Ausdruck, das die Sonne im Verlauf des Sonnenfleckenzyklus an die Sommerniederschlagsaktivität in Deutschland sendet.

...

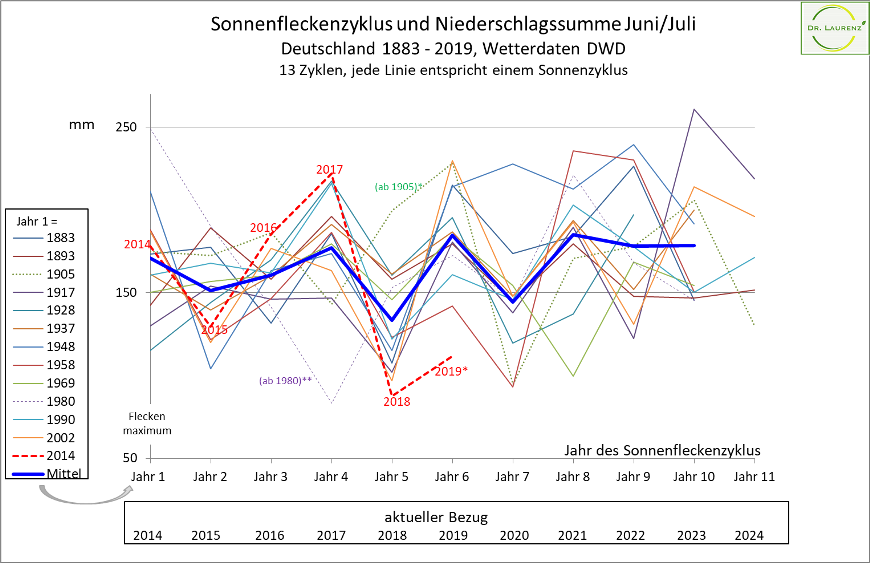

Abbildung 2: Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel

Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und

Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel

mit Trendprognose für die nächsten Jahre

Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und

Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel

mit Trendprognose für die nächsten Jahre

▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer?

▶Sonnenscheindauer: Kommt ein Dürresommer?

▶Temperaturen: Kommt ein Dürresommer?

▶Auftreten von Dürre: Kommt ein Dürresommer?In Abbildung 2 ist das Sonnensignal für die Klimagrößen Niederschlagssumme, Sonnenscheindauer und Temperatur für Juni/Juli im Mittel von Deutschland dargestellt.

Für den Niederschlagstrend und die Sonnenscheindauer werden Relativwerte verwendet.

Dadurch sind diese Größen leichter vergleichbar.

Die Sonnenscheindauer ist erwartungsgemäß negativ korreliert zur Niederschlagssumme.

Die Temperatur verläuft weitgehend parallel zur Sonnenscheindauer.

Das Zyklusjahr 5 ist das trockenste, sonnenscheinreichste und wärmste Jahr aller Zyklusjahre.

Das Hitze- und Dürrejahr 2018 ist ein Jahr 5.

Die Sonnenaktivität war offensichtlich verantwortlich für den Wettercharakter im Sommer 2018.

Der Kurvenverlauf in Abbildung 2 lässt sich für Trendprognosen nutzen.

Dazu sind die Jahreszahlen des aktuellen Sonnenzyklus, beginnend mit 2014, am unteren Rand eingefügt.

Für 2020 sind erneut niedrige, eventuell sogar sehr niedrige Niederschlagssummen wahrscheinlicher als durchschnittliche oder sogar überdurchschnittliche Regensummen.

In 11 von 12 Zyklen sinkt die Niederschlagssumme von Jahr 6 zu Jahr 7, s. Abbildung 1.

Der aktuelle Sonnenzyklus mit dem zu Beginn sehr schwachem Impuls verläuft nicht normal.

So ist der in anderen Zyklen regelmäßig auftretende Windrichtungswechsel in der QBO (s.u.) von Jahr 1 zum Jahr 2 ausgeblieben.

Wikipedia

de Quasi-zweijährige SchwingungDie quasi-zweijährige Schwingung (kurz: QBO vom englischen "quasi-biennial oscillation"), auch quasi-biennale Oszillation, ist eine quasi-periodische atmosphärische Welle des zonalen Windes in der äquatorialen Stratosphäre der Erde.

Wenn sich 2020 entsprechend den Kurvenverläufen in Abbildung 1 zu einem historischen Dürrejahr entwickelt,

könnte das allein durch den aktuellen Verlauf der Sonnenaktivität verursacht worden sein.

Für Deutschland lässt sich in Zukunft ein Trend für die Niederschlagssumme Juni und Juli für ca. 10 Jahre im Voraus aufstellen, sobald der Zeitpunkt und die Qualität des Sonnenfleckenmaximums bzw. des Sonnenimpulses bekannt sind.

In wieweit das auch in Zyklen mit zu Beginn sehr niedriger Fleckenzahl und schwachem Impuls möglich sein wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

...

Abbildung 3: Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands und den Niederlanden

Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und

Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands

und den Niederlanden

Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und

Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands

und den Niederlanden

In allen Bundesländern ähnliches Sonnensignal

Zur Berechnung des Sonnensignals in unterschiedlichen Regionen Deutschlands sind die Datensätze aus 12 Bundesländern verwendet, die Niederschlagssummen in Relativwerte umgewandelt worden.

Die Werte eigenständiger Städte sind in umgebenden Bundesländern integriert.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Bundesländer mit ähnlichem Kurvenverlauf in Gruppen zusammengefasst, s. Abbildung 3.

Zu den Ergebnissen der Bundesländer ist der Niederschlagstrend der Niederlande hinzugefügt, um zu zeigen, dass sich das in Nordwest-Deutschland besonders starke Sonnensignal auf dem Gebiet der Niederlande fortpflanzt.

Der Kurvenverlauf von Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg wechselt mehr oder weniger gleichförmig von Jahr zu Jahr zwischen niedriger und hoher Niederschlagssumme, auch in den Zyklusjahren 9 bis 11.

Die Kurven der drei anderen Regionen bleiben ab dem Zyklusjahr 8 auf hohem Niveau.

Die Ausschläge zwischen den Extremen sind im Nord-West-Deutschland mit maximal 40 Prozent (Jahr 5 zu Jahr 6) am größten.

In den benachbarten Niederlanden steigt der Betrag sogar auf beachtliche 45 Prozent.

Ähnlich hoch sind die Ausschläge in Belgien und Luxemburg.

Auch mit Hilfe dieser Abbildung können Juni/Juli-Niederschlagsprognosen für die verschiedenen Regionen erstellt werden.

Das aktuelle Jahr 2020 entspricht dem Zyklusjahr 7, einem Jahr mit deutlichem Trend zu unterdurchschnittlicher Sommer-Niederschlagssumme.

2021, dem Zyklusjahr 8, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für erstmalig wieder überdurchschnittlich viel Regen im Hochsommer.

...

Abbildung 4: Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume

Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und

Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume

Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und

Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume

-

-

...

Mit Abbildung 4 wird die Struktur des Sonnensignals sowohl hinsichtlich des Auftretens in einzelnen Zyklusjahren als auch im Verlauf des Jahres sichtbar.

Das Sonnensignal ist im Juni/Juli wesentlich stärker ausgeprägt als im Zeitraum Mai bis August und dem Gesamtjahr.

Das Signal ist auf die Monate Juni und Juli begrenzt.

Bei der hier nicht dargestellten Betrachtung der Einzelmonate ist das Sonnensignal im Juni stärker ausgeprägt als im Juli.

Schon im vorgelagerten Mai als auch im nachgelagerten August ist es kaum noch erkennbar.

Die jährlichen Ausschläge steigern sich vom Jahr des Sonnenfleckenmaximums bis zur Phase des Fleckenminimums mit den Zyklusjahren 5, 6 und 7.

Ab dem Zyklusjahr 8 verschwindet das Sonnensignal, die Niederschlagssummen bleiben bis zum nächsten Sonnenfleckenmaximum meist auf überdurchschnittlichem Niveau.

Prognosen haben in den Zyklusjahren 3 bis 8 und Monaten Juni/Juli eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit.

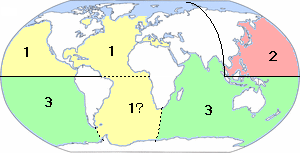

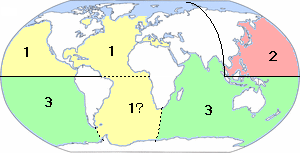

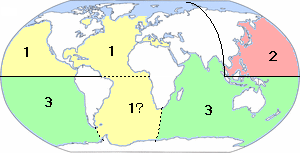

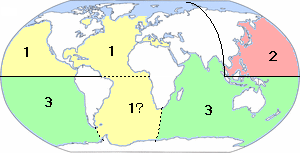

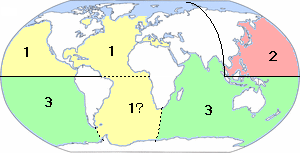

Das für Deutschland typische Sonnensignal in der Juni/Juli-Niederschlagssumme erstreckt sich in Europa auf die eher westlich gelegenen Länder von Dänemark über Großbritannien/Irland, Benelux-Länder, Alpenrepubliken, Frankreich und die Iberische Halbinsel.

In den unmittelbar östlich Nachbarschaft ist das Sonnensignal nur etwa halb so stark.

Das Signal ist kaum vorhanden in einem großen Bogen um Deutschland herum von Island über Norwegen, Finnland, Weißrussland, Bulgarien, Rumänien sowie dem zentralen und östlichen Mittelmeerraum.

Übertragungsweg für das Sonnensignal des Schwabezyklus auf unser Wetter

Die hohe Qualität des Sonnensignals in den Juni/Juli-Niederschlagssummen in Abbildung 1 setzt voraus, dass der Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums durch ein festes Zusammenspiel von Planetenstellung, Sonnenaktivität, Vorgängen in der Mesosphäre (50 bis 80 km Höhe), Stratosphäre (12 bis 50 km Höhe) und Troposphäre (bis 12 km Höhe) übertragen wird.

Zu diesem Übertragungsweg gibt es weltweit viele neue Publikationen.

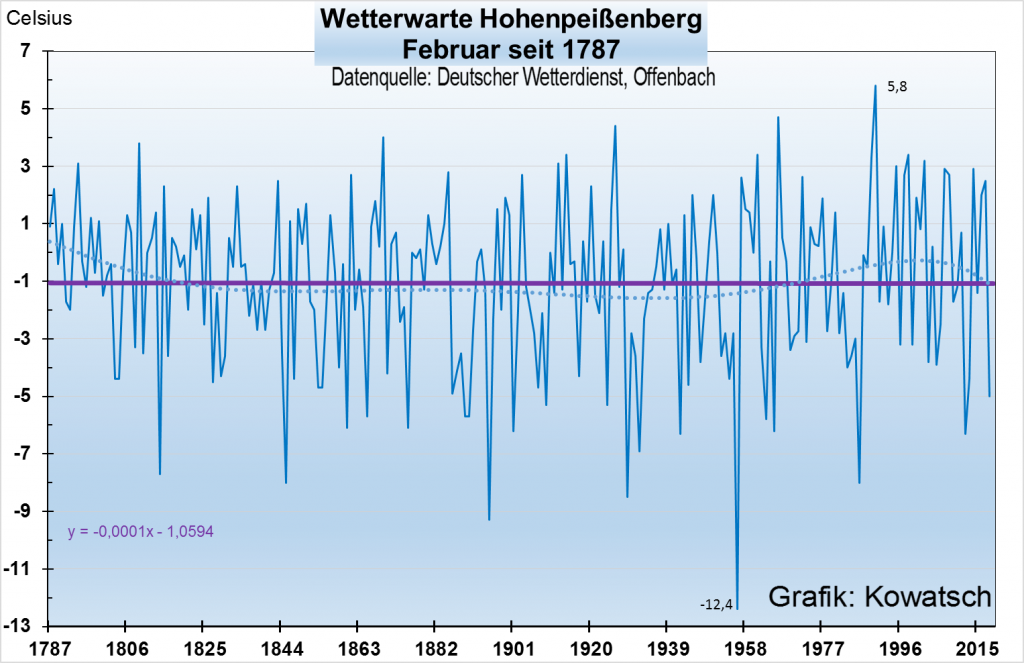

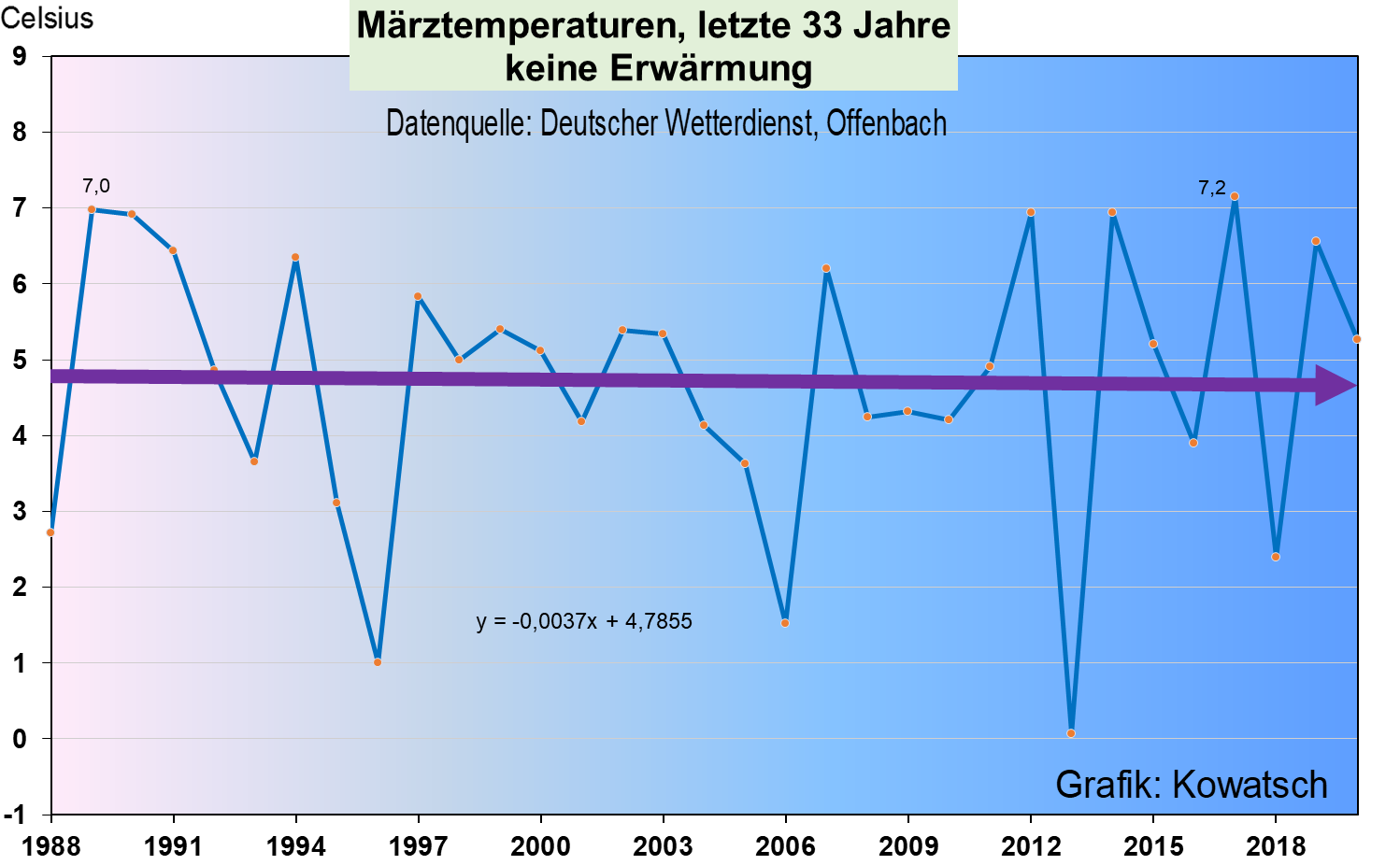

Auch deutsche Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg [1] oder GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel [2] sind an der Forschung beteiligt.